2020年08月25日

お施餓鬼

自粛 + 長雨 ~ 猛暑 ・・・

このような夏を迎えることを、年の初めに予想できた人はいたでしょうか?

我々を取り巻く環境も大きく変わって、何もかもが中止・・・

もうそれが当たり前のような、

3月・4月頃にはよく聞かれた、「苦渋の決断」 などという言葉もなくなりました。

《山百合》 ムカシは境内の至る所に自生していたのですが、近年ほとんど無くなってしまいました。

球根がイノシシの大好物だから

そんな中で迎えた「お盆」、 檀家さんへの棚経も中止、と決めたお寺も多かったようですが、私は 「マスク、アルコール消毒等できるだけの対策を施して予定位通り伺います。 ただし、中に入ってもらいたくないお宅はその旨連絡いただくか、外に張り紙をしておいてくれれば、玄関口でお経をあげさせていただきます」と前檀家さんに伝えました。

結果として約200軒中、4軒の方から申し出がありました。 この方たちも、それなりの勇気が必要だっただろうと思いますし、お互いを尊重できたこともヨカッタ、と思います。

《クリスマスベゴニア》

『自粛』 によって、改めて気づかされたこともいっぱいあります。

失ったものもあるけれど、これによって得られたこともある。

ただ 一僧侶として 「坊さんは楽をしてはいけない」、と常に思っています。

中止、と決めてもいいけれど、「ならば何をする?」 が大切だと思うのです。

《ゼフィランサス》

そんな中で、今年も 『川施餓鬼』 を迎えることになりました。

子どもたちを集めての1日行事はできないと判断しましたが、伝統行事としての「川施餓鬼」はやる、と決め、その前の法要は 『施餓鬼会』を執り行うこととしました。

『施餓鬼会(せがきえ)』 とは 餓鬼の世界に落ちて苦しんでいる 精霊(しょうりょう)にお経とともに食べ物や飲み物を施す法要です。

飾り付け等の支度も大変、それに法要はたっぷり1時間、所作も複雑で私は15年前の修行時代にやったきり、息子をコーチに特訓を重ねました。

『施餓鬼会』

8月16日、16時半、開式です。

「施餓鬼檀」の周りをお経を唱えながら廻り、食べ物・ 水 ・ お香 を施す・・・

たくさんの人に来てもらいたいけど、あまり来られたら困る・・・という複雑な思いでしたが、結果40数名。

全員マスクを着けて、席を離して座っていただきました。

法要の灯をタイマツに点火するための儀式

お題目の中、点火!

川に到着。 卒塔婆とともにタイマツを炊き上げる。

川で亡くなった霊、 ここに纏(まつわ)る 有縁・無縁(うえん・むえん)の精霊(しょうりょう)に全員で焼香。

今年も、「伝統の灯」を燃やすことができたこと、とってもヨカッタ・・・

《カサブランカと桔梗》

「川施餓鬼」は私にとって1年で最も大変なイベントですが、

今回の「施餓鬼会」もそれに勝るともおとらない大変さ。

準備もさることながら、本番の暑さは まったく想定外でした。

扇風機10台廻して本堂内は35℃。

おまけに私は導師の衣装に燕尾(えんび)と呼ばれる帽子のようなものを被り、それで所作や言葉を間違えないかと緊張もしているし、何リットルの汗をかいたやら・・・

それに続くタイマツの行列も、マスクで大声、それに大型の太鼓・・・

出発してお寺に戻るまでの1時間余り、お経を唱え続けです。

スタッフにお礼を言って、解散して、ペットボトルのお茶を2本一気飲みしてようやく 「終わった~」 と実感しました。

翌日、「施餓鬼会」に供養されたすべての食べ物をミキサーで完全に粉砕し、使用した旗や飾り物、卒塔婆を焚き上げ、その灰と飲み物とともに川に供養して、すべてが終了!でした。

コロナのおかげで良き体験をさせていただきました。

このような夏を迎えることを、年の初めに予想できた人はいたでしょうか?

我々を取り巻く環境も大きく変わって、何もかもが中止・・・

もうそれが当たり前のような、

3月・4月頃にはよく聞かれた、「苦渋の決断」 などという言葉もなくなりました。

《山百合》 ムカシは境内の至る所に自生していたのですが、近年ほとんど無くなってしまいました。

球根がイノシシの大好物だから

そんな中で迎えた「お盆」、 檀家さんへの棚経も中止、と決めたお寺も多かったようですが、私は 「マスク、アルコール消毒等できるだけの対策を施して予定位通り伺います。 ただし、中に入ってもらいたくないお宅はその旨連絡いただくか、外に張り紙をしておいてくれれば、玄関口でお経をあげさせていただきます」と前檀家さんに伝えました。

結果として約200軒中、4軒の方から申し出がありました。 この方たちも、それなりの勇気が必要だっただろうと思いますし、お互いを尊重できたこともヨカッタ、と思います。

《クリスマスベゴニア》

『自粛』 によって、改めて気づかされたこともいっぱいあります。

失ったものもあるけれど、これによって得られたこともある。

ただ 一僧侶として 「坊さんは楽をしてはいけない」、と常に思っています。

中止、と決めてもいいけれど、「ならば何をする?」 が大切だと思うのです。

《ゼフィランサス》

そんな中で、今年も 『川施餓鬼』 を迎えることになりました。

子どもたちを集めての1日行事はできないと判断しましたが、伝統行事としての「川施餓鬼」はやる、と決め、その前の法要は 『施餓鬼会』を執り行うこととしました。

『施餓鬼会(せがきえ)』 とは 餓鬼の世界に落ちて苦しんでいる 精霊(しょうりょう)にお経とともに食べ物や飲み物を施す法要です。

飾り付け等の支度も大変、それに法要はたっぷり1時間、所作も複雑で私は15年前の修行時代にやったきり、息子をコーチに特訓を重ねました。

『施餓鬼会』

8月16日、16時半、開式です。

「施餓鬼檀」の周りをお経を唱えながら廻り、食べ物・ 水 ・ お香 を施す・・・

たくさんの人に来てもらいたいけど、あまり来られたら困る・・・という複雑な思いでしたが、結果40数名。

全員マスクを着けて、席を離して座っていただきました。

法要の灯をタイマツに点火するための儀式

お題目の中、点火!

川に到着。 卒塔婆とともにタイマツを炊き上げる。

川で亡くなった霊、 ここに纏(まつわ)る 有縁・無縁(うえん・むえん)の精霊(しょうりょう)に全員で焼香。

今年も、「伝統の灯」を燃やすことができたこと、とってもヨカッタ・・・

《カサブランカと桔梗》

「川施餓鬼」は私にとって1年で最も大変なイベントですが、

今回の「施餓鬼会」もそれに勝るともおとらない大変さ。

準備もさることながら、本番の暑さは まったく想定外でした。

扇風機10台廻して本堂内は35℃。

おまけに私は導師の衣装に燕尾(えんび)と呼ばれる帽子のようなものを被り、それで所作や言葉を間違えないかと緊張もしているし、何リットルの汗をかいたやら・・・

それに続くタイマツの行列も、マスクで大声、それに大型の太鼓・・・

出発してお寺に戻るまでの1時間余り、お経を唱え続けです。

スタッフにお礼を言って、解散して、ペットボトルのお茶を2本一気飲みしてようやく 「終わった~」 と実感しました。

翌日、「施餓鬼会」に供養されたすべての食べ物をミキサーで完全に粉砕し、使用した旗や飾り物、卒塔婆を焚き上げ、その灰と飲み物とともに川に供養して、すべてが終了!でした。

コロナのおかげで良き体験をさせていただきました。

Posted by kotokuji at

17:18

│Comments(0)

2020年07月09日

50年目の遺言

毎日雨が降っています。

今回の豪雨で甚大なる被害を受けた地方の方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、亡くなられた方々の霊位に対し謹んでご回向させていただきます。

さすがに外のお仕事はできず、もっぱら中でたまった仕事を片付けていますが、雨の隙間に、長靴はいてカメラ片手に外に出かけます。

この時期、色とりどりの花が咲いています。

《 ヤブカンゾウ 》 ”ノカンゾウ” と似ていますが、こちらは花びらが八重、境内のいたるところに咲いています。 もともと自生していたのですが、春先の第1回目の草刈りで刈り取ってしまい気づきませんでした。 3年前に長老に言われて発見、以来注意深く草を刈るようになっての結果です。 なのでとても愛おしい花です。

《 ヒメヒオウギズイセン 》 この花もいたるところに咲いています。

《 ヒメヒオウギズイセン 》 アヤメ科、とくに植えた覚えもないのですが、とんでもない所でも見かけます。

《 オキザリス・デッペイ 》 カタバミの仲間、四葉のクローバの中央が紫褐色。

《 ヤブミョウガ 》 ミョウガかと思って期待していたら、ツユクサの仲間だった。もちろん実はつかない。

《 ギボウシ 》 これもムカ~シっからある花。

《 キキョウ 》 母がお嫁に来た時、この場所で咲いていたそう。

もう少し増やしたいと思って、ホームセンターの園芸売り場に行き、若い店員さん(男)に、「キキョウの苗、ありますか?」と尋ねたら

「キキョウ? ですか?」 とあわててスマホで調べ始めた。

若しやと思い 「キキョウ、知らないんですか?」 と聞いたら 「知らないんです」 と答えた。

そんな時代なんだな~、と思いました。

《 カワラナデシコ 》 檀家さんの庭で種を拾って蒔きました。 河原に自生する花なので山砂で育てています。

《 ムラサキカタバミ 》 可憐な花を摘んできて、活けてみました。

50年目の遺言

山の手入れをしていた時、雑草にうずもれた石の祠(ほこら)を発見!

瞬間、50年前の記憶がよみがえりました。

たまたま帰省していた時、入院中の父を見舞った母が

「お父ちゃんがネ、本堂の裏に山の神様の祠があって、あれが興徳寺の ”奥の院” なので 向きをぴったり本堂の真後ろにするよう大工さんに頼んでくれって・・・」

ちょうど本堂の改築工事で大工さんが出入りしており、その言伝(ことづて)を母は私にふってきたのでした。

「”山の神さん” の光がまっすぐ本堂に当たるように、 って・・・」

母はあまり真剣にとらえておらず、かといって無視もできず、大工さんにどう説明したらよいかと困っていたところに

私がいた・・・

その頃の私はときたら・・・

できそこないの不良少年みたいなもので神様のことなどてんで信じてもおらず、

それでも頭をかきかき

「あの~この家(うち)のオヤジさんに頼まれたんだけどさ~」などといいながら

件の祠を大工さんと見に行き依頼された事を伝えたのでした。

確かにあの時、祠は本堂とは違う方向を向いてたけど、その後確認することもなく、そのことすら忘れてしまっていました。

今回、50年ぶりに改めて確認してみたところ、確かに本堂の後ろに位置していましたが 向きはかなりずれていました。

自然石なので調整もなかなか微妙でしたが、 やっとオヤジの願いをかなえることができました。

きれいに掃除し、毎朝、本堂でのお勤めの後、ここに参って香を手向けております。

この ”山の神” を覆っていたのが 蔓(つる)、

苦労して1本を完全に引き抜くことができたので 「証拠写真?」を。

(絡み合っている蔓はブチブチと切ってしまうので このように完全に引き抜けることは大変貴重です)

全長15mありました。 これはカズラの種類ですが、こんな蔓が葉をつけ、花を咲かせて無数に絡み合っていたのです。

17回忌

弟の17回忌を執り行いました。

私がブラジルから戻って16年です。 あっという間、という言い方もありますが、それなりの時間の重みです。

母の胸を去来するものは何だろうか?

最近ドローンの腕をあげた ”ミキオちゃん”が撮ってくれた 「興徳寺の全景」、 興徳寺の所有地が 約7ha なのでこれで 1/3 くらいでしょうか。

興徳寺の上から富士山を望む。 私達の村 ”柚野(ゆの)”の やはり 1/3 くらいです。

*いよいよお盆の季節、手抜きせず、今できる最大の努力をします。

今回の豪雨で甚大なる被害を受けた地方の方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、亡くなられた方々の霊位に対し謹んでご回向させていただきます。

さすがに外のお仕事はできず、もっぱら中でたまった仕事を片付けていますが、雨の隙間に、長靴はいてカメラ片手に外に出かけます。

この時期、色とりどりの花が咲いています。

《 ヤブカンゾウ 》 ”ノカンゾウ” と似ていますが、こちらは花びらが八重、境内のいたるところに咲いています。 もともと自生していたのですが、春先の第1回目の草刈りで刈り取ってしまい気づきませんでした。 3年前に長老に言われて発見、以来注意深く草を刈るようになっての結果です。 なのでとても愛おしい花です。

《 ヒメヒオウギズイセン 》 この花もいたるところに咲いています。

《 ヒメヒオウギズイセン 》 アヤメ科、とくに植えた覚えもないのですが、とんでもない所でも見かけます。

《 オキザリス・デッペイ 》 カタバミの仲間、四葉のクローバの中央が紫褐色。

《 ヤブミョウガ 》 ミョウガかと思って期待していたら、ツユクサの仲間だった。もちろん実はつかない。

《 ギボウシ 》 これもムカ~シっからある花。

《 キキョウ 》 母がお嫁に来た時、この場所で咲いていたそう。

もう少し増やしたいと思って、ホームセンターの園芸売り場に行き、若い店員さん(男)に、「キキョウの苗、ありますか?」と尋ねたら

「キキョウ? ですか?」 とあわててスマホで調べ始めた。

若しやと思い 「キキョウ、知らないんですか?」 と聞いたら 「知らないんです」 と答えた。

そんな時代なんだな~、と思いました。

《 カワラナデシコ 》 檀家さんの庭で種を拾って蒔きました。 河原に自生する花なので山砂で育てています。

《 ムラサキカタバミ 》 可憐な花を摘んできて、活けてみました。

50年目の遺言

山の手入れをしていた時、雑草にうずもれた石の祠(ほこら)を発見!

瞬間、50年前の記憶がよみがえりました。

たまたま帰省していた時、入院中の父を見舞った母が

「お父ちゃんがネ、本堂の裏に山の神様の祠があって、あれが興徳寺の ”奥の院” なので 向きをぴったり本堂の真後ろにするよう大工さんに頼んでくれって・・・」

ちょうど本堂の改築工事で大工さんが出入りしており、その言伝(ことづて)を母は私にふってきたのでした。

「”山の神さん” の光がまっすぐ本堂に当たるように、 って・・・」

母はあまり真剣にとらえておらず、かといって無視もできず、大工さんにどう説明したらよいかと困っていたところに

私がいた・・・

その頃の私はときたら・・・

できそこないの不良少年みたいなもので神様のことなどてんで信じてもおらず、

それでも頭をかきかき

「あの~この家(うち)のオヤジさんに頼まれたんだけどさ~」などといいながら

件の祠を大工さんと見に行き依頼された事を伝えたのでした。

確かにあの時、祠は本堂とは違う方向を向いてたけど、その後確認することもなく、そのことすら忘れてしまっていました。

今回、50年ぶりに改めて確認してみたところ、確かに本堂の後ろに位置していましたが 向きはかなりずれていました。

自然石なので調整もなかなか微妙でしたが、 やっとオヤジの願いをかなえることができました。

きれいに掃除し、毎朝、本堂でのお勤めの後、ここに参って香を手向けております。

この ”山の神” を覆っていたのが 蔓(つる)、

苦労して1本を完全に引き抜くことができたので 「証拠写真?」を。

(絡み合っている蔓はブチブチと切ってしまうので このように完全に引き抜けることは大変貴重です)

全長15mありました。 これはカズラの種類ですが、こんな蔓が葉をつけ、花を咲かせて無数に絡み合っていたのです。

17回忌

弟の17回忌を執り行いました。

私がブラジルから戻って16年です。 あっという間、という言い方もありますが、それなりの時間の重みです。

母の胸を去来するものは何だろうか?

最近ドローンの腕をあげた ”ミキオちゃん”が撮ってくれた 「興徳寺の全景」、 興徳寺の所有地が 約7ha なのでこれで 1/3 くらいでしょうか。

興徳寺の上から富士山を望む。 私達の村 ”柚野(ゆの)”の やはり 1/3 くらいです。

*いよいよお盆の季節、手抜きせず、今できる最大の努力をします。

Posted by kotokuji at

17:28

│Comments(0)

2020年06月11日

ピザ窯

毎日毎日外で働いています。

庭の手入れ、山の手入れ、手を付け出せば次から次へと、やりたいことが出てきます。

最近、山本翔平さんという若い植木屋さんと知り合い、「里山づくり」 の具体的指導を受けています。

自然の生態をよく勉強されていて、今までの常識を覆すような手法ばかりです。

その一つが 「草刈り」、

今まではとにかく地面スレスレに草を刈って、1ケ月もすると伸びてくるので、また刈る・・・ これの繰り返しで、それは仕方ないもの、と思っていました。

ところが・・・

全部刈ってしまうなら、10cmくらいの高さで・・ と言われるのです。

なぜかというと・・・

一網打尽に刈ると、強い草だけが反発してさらにパワーアップして伸びる・・・

だけど10cmを残すと、身の丈の小さな草は刈られないので残る。

これを繰り返すと・・・

やがて、小さな草が大きな草を凌駕して、短い丈のさわやかな草原に変わってゆく・・・ という説です。

草刈りのプロからは 「こんなんでやったと言えるか!」 とおしかりを受けそうですが・・・

さらにススキ、これは本当に悩ましい草なのですが・・・

このようにコンモリと茂ったススキを、今までは根こそぎ伐っていたのですが・・・

これが刈った後、

ススキはどこで身の丈を決めるかというと、風にゆらゆら揺れるあたり、

だからその高さで刈ると、ススキ自身が「あそこまで伸びると伐られる」と自ら学習し、次回はそのあたりで成長を止める、

それを繰り返すことによってススキの株は小さくなり、その間に小さな植物はしっかりと成長して、ススキを凌駕する・・・

私は 「ホントかな~?」 と思いつつも、 とても説得力のある話だと思えました。

とにかくやってみなければ分からないので、これは他人(信じられない人)に頼むことはできないので、自らやるしかない、と覚悟しました。

山に入ると新しい仕事が次々と見つかります。

例えば、最近ずっと関わっている、ここ。

本堂のすぐ裏の山道の入り口なのですが、グリーンの分厚い壁が続いていました。

植木好きの檀家さんが植えたと思われるツバキの並木道、20年前に他界されてからはまったく放置状態、

向こう側に 「ホタルの池」 があるのですが全く見えません。

このようにヤブ化してしまった原因は、主に竹とツルです。 特にツルのパワーは凄まじく、太いものは根元で直径10cm以上、それが枝分かれしながら10m先まで伸びて行き、木の枝や他のツルと無数に絡み合っています。

右半分が終わったところ、左半分は作業中

ツバキの木の向こうの景色が見えるようになった

絡み合ったツルを外すのは、パズルを解くようで楽しい。 知恵の輪ではないので、チョキチョキ切っていいのだけれど、(ツルが)高い場所に残ってしまうと、梯子をかけたり、木によじ登ったりとなかなか大変です。

『ピザ窯』

「桜の園」 の下の広場に念願の『ピザ窯』を造りました。

息子・泰潤が、ブラジルで建築デザインを専攻し、ピザの本場でそれなりの知識も持っていたので、設計・監修をし檀家の左官屋・佐野茂さんに施工してもらいました。

内径90cmの本格的ドーム型です。

窯のベースは断熱レンガ✙耐火レンガ✙溶岩プレートの3層構造

耐火レンガを加工しながら積み上げる。

頂上のレンガを支える型枠を作る

いよいよ頂上部分を残すのみとなった

レンガ積み終了

全体を断熱材で覆う

その上からモルタル施工

遂に完成!

腕の良い左官屋さんですが、このタイプのピザ窯は初めてで悩む事多々、計画変更や、材料調達に手間取ったりと、2ケ月近くもかかってしまいましたが、立派なものができたと思います。

初めての灯、 これから低い温度で毎日数時間、1週間かけて炉を乾かす。

試運転。 初めてのピザ。

外側カリッ、中はフワッとした PIZZA が焼けました。

温度が400℃まで上がるので、1分半で出来上がります。

思っていた通り、あるいはそれ以上の出来栄えでした。

新型コロナが終息し、皆で笑い合って楽しめる日が待ち遠しい。

ピザ窯は腕の良い左官屋さんに泰潤がつきっきりで手伝ってできました。

これも泰潤の坊さんとしての最後の修行 「信行道場(しんぎょうどうじょう)」が中止になったからできたこと。

私が毎日山で働けるのも、コロナのお陰、と言っていい。

体重は64kgになり、体調もすこぶるイイ。

どうやら私は知的労働より、肉体労働が向いている、 と再認識しました。

小さな草を残し、大きな草を半分切ることは、一見小さな草に対するエコ贔屓に見えますが 、これが仏教でいうところの 『平等思想』 です。

コロナは それぞれに平等に考えるチャンスを与えてくれた、 と思えます。

あれから1日も休まず外で働いて、本日梅雨入り。 やっとブログを更新できました。

庭の手入れ、山の手入れ、手を付け出せば次から次へと、やりたいことが出てきます。

最近、山本翔平さんという若い植木屋さんと知り合い、「里山づくり」 の具体的指導を受けています。

自然の生態をよく勉強されていて、今までの常識を覆すような手法ばかりです。

その一つが 「草刈り」、

今まではとにかく地面スレスレに草を刈って、1ケ月もすると伸びてくるので、また刈る・・・ これの繰り返しで、それは仕方ないもの、と思っていました。

ところが・・・

全部刈ってしまうなら、10cmくらいの高さで・・ と言われるのです。

なぜかというと・・・

一網打尽に刈ると、強い草だけが反発してさらにパワーアップして伸びる・・・

だけど10cmを残すと、身の丈の小さな草は刈られないので残る。

これを繰り返すと・・・

やがて、小さな草が大きな草を凌駕して、短い丈のさわやかな草原に変わってゆく・・・ という説です。

草刈りのプロからは 「こんなんでやったと言えるか!」 とおしかりを受けそうですが・・・

さらにススキ、これは本当に悩ましい草なのですが・・・

このようにコンモリと茂ったススキを、今までは根こそぎ伐っていたのですが・・・

これが刈った後、

ススキはどこで身の丈を決めるかというと、風にゆらゆら揺れるあたり、

だからその高さで刈ると、ススキ自身が「あそこまで伸びると伐られる」と自ら学習し、次回はそのあたりで成長を止める、

それを繰り返すことによってススキの株は小さくなり、その間に小さな植物はしっかりと成長して、ススキを凌駕する・・・

私は 「ホントかな~?」 と思いつつも、 とても説得力のある話だと思えました。

とにかくやってみなければ分からないので、これは他人(信じられない人)に頼むことはできないので、自らやるしかない、と覚悟しました。

山に入ると新しい仕事が次々と見つかります。

例えば、最近ずっと関わっている、ここ。

本堂のすぐ裏の山道の入り口なのですが、グリーンの分厚い壁が続いていました。

植木好きの檀家さんが植えたと思われるツバキの並木道、20年前に他界されてからはまったく放置状態、

向こう側に 「ホタルの池」 があるのですが全く見えません。

このようにヤブ化してしまった原因は、主に竹とツルです。 特にツルのパワーは凄まじく、太いものは根元で直径10cm以上、それが枝分かれしながら10m先まで伸びて行き、木の枝や他のツルと無数に絡み合っています。

右半分が終わったところ、左半分は作業中

ツバキの木の向こうの景色が見えるようになった

絡み合ったツルを外すのは、パズルを解くようで楽しい。 知恵の輪ではないので、チョキチョキ切っていいのだけれど、(ツルが)高い場所に残ってしまうと、梯子をかけたり、木によじ登ったりとなかなか大変です。

『ピザ窯』

「桜の園」 の下の広場に念願の『ピザ窯』を造りました。

息子・泰潤が、ブラジルで建築デザインを専攻し、ピザの本場でそれなりの知識も持っていたので、設計・監修をし檀家の左官屋・佐野茂さんに施工してもらいました。

内径90cmの本格的ドーム型です。

窯のベースは断熱レンガ✙耐火レンガ✙溶岩プレートの3層構造

耐火レンガを加工しながら積み上げる。

頂上のレンガを支える型枠を作る

いよいよ頂上部分を残すのみとなった

レンガ積み終了

全体を断熱材で覆う

その上からモルタル施工

遂に完成!

腕の良い左官屋さんですが、このタイプのピザ窯は初めてで悩む事多々、計画変更や、材料調達に手間取ったりと、2ケ月近くもかかってしまいましたが、立派なものができたと思います。

初めての灯、 これから低い温度で毎日数時間、1週間かけて炉を乾かす。

試運転。 初めてのピザ。

外側カリッ、中はフワッとした PIZZA が焼けました。

温度が400℃まで上がるので、1分半で出来上がります。

思っていた通り、あるいはそれ以上の出来栄えでした。

新型コロナが終息し、皆で笑い合って楽しめる日が待ち遠しい。

ピザ窯は腕の良い左官屋さんに泰潤がつきっきりで手伝ってできました。

これも泰潤の坊さんとしての最後の修行 「信行道場(しんぎょうどうじょう)」が中止になったからできたこと。

私が毎日山で働けるのも、コロナのお陰、と言っていい。

体重は64kgになり、体調もすこぶるイイ。

どうやら私は知的労働より、肉体労働が向いている、 と再認識しました。

小さな草を残し、大きな草を半分切ることは、一見小さな草に対するエコ贔屓に見えますが 、これが仏教でいうところの 『平等思想』 です。

コロナは それぞれに平等に考えるチャンスを与えてくれた、 と思えます。

あれから1日も休まず外で働いて、本日梅雨入り。 やっとブログを更新できました。

Posted by kotokuji at

19:10

│Comments(0)

2020年05月20日

「今」を生きる

例年この時期に集中していた 「委員会」 「総会」 「研修会」 「講演」 等々・・・すべてキャンセルとなり、 おかげでとってもありがたい毎日を過ごさせてもらってます。

母も、週1のデーサービスと月1のショートステイを利用していたのですが、マスク着用ができないので当方からお休みを申し出、ベッタリのステイホーム。

5月の最初までは、「タケノコ」の整理の毎日でした。

予想通りのアタリ年(大豊作)で、掘り切れなかったタケノコを来年への親竹(おやだけ)を残して処分してゆきます。

最初の頃は目を皿のようにして探していたタケノコも、このころになるとタメイキが出るほどのスザマシイ成長ぶり、です。

タカノコが一段落してからは、半日は中の仕事、半日は外の仕事にしました。

外の仕事は、庭の手入れと山の草刈りです。

興徳寺の所有する土地がどれくらいあるのかと、じっくりと調べてみました。

約7町歩(7ヘクタール=21000坪)、東京ドーム1,5個です。 草刈りも容易なことではありません。

それでも残したい花に気をつけながらていねいに草刈りをしてきたら、近年めっきり姿を消した「あざみ」が復活しました。

これはとても嬉しいことです。

さらには先日「どんぐりの会」の作業日、ちょっとした感動が・・・

仲間が「金蘭(きんらん)」 の群生を発見、 かつてはあちこちで自生していましたが最近見ることはありませんでした。

どこからか種が飛んできたのではなく・・・

10年前、放置林を伐採したことによって、光が入り、少しづつ環境が整ってきて今回出番を迎えたのだと思えます。

それまでの60年間、地中でじっとその日を待っていた・・・ 自然の力、植物の生命力に驚かされます。

中の仕事は、片付けです。

今まで出来なかった、納戸(なんど=物置部屋)の整理に着手、

これもとっても楽しい仕事でもう1週間以上続けているのですが、まだ片付きません。

母の日記が出てきました。

いつも笑顔の絶えない母ですが、50代の終わりころから60代の初め、絶望感に落ち込んでいたことを知りました。

父は小学校2年で母親と死別、40km離れた興徳寺にて小僧生活、家庭の温かさを知らないで大人になった。

子どもたちには無干渉、私はそれでずいぶん助かったけれど、母に優しい言葉のひとつ、感謝を形で表すこともしなかったのだと思います。

母は都会の大きなお寺の長女、空襲で寺は全焼し家族10人でバラック小屋に居住しているところに縁談が舞い込んで、食べ物に不自由しないだろうと親が決めて、興徳寺に嫁いだ。 慣れない田舎生活で、おまけに貧乏寺、まさに無我夢中で生きたのでしょう。

ふっと気がつけば孫も生まれ「オバアチャン」と呼ばれる年齢になっていた。

父とは会話もなく、楽しいことも何もなく、自分の人生何だったのか? 女中か? 女中なら給料ももらえるし休みだってある・・・

早くお迎えが来て欲しい・・・とまで・・・

ショックでした。

私はブラジルに住んでいたのですが、妹たちも全く気がつかなかったそうで、それぞれにショックを受けました。

母は体も心も強い人で弱音も吐かず、身勝手な夫にただ耐えた、プライドが高かったのか、性格的に不器用なのか、甘えとか弱みを見せれば楽だったのに、とも思います。

その後の母の心の変化は分からないのですが、父の死後、新盆にたくさんの方がお焼香に来てくれて、こんなにも多くの方に慕われていたということが分かってとても嬉しかった、

だけど自分は涙も出ない、と綴られていました。

悲しい過去を「認知症」が救ってくれました。

あの時から30年たった今、とにかく楽しく生きて欲しい、とそれだけが私の願いです。

『失敗は成功の母』

トイレでしゃがむ寸前に漏らしてしまったとき、 「失敗?」と聞いたら 「失敗だね~」と笑いながら答える。

「おかあちゃん、気にしなくてイイヨ、人はね、失敗を重ねて成長するんだよ~」 と言ったらすかさず 「そうだね~失敗は成功の母だね~」 と、のたもうた。

『失敗は成功の母、芳枝は賢一の母』

とキッチンのボードに書きました。

(賢一は私の出家前の名前です)

「おかあちゃんが失敗、僕が成功だね」 と言ったら、「なんだか変だね~」と・・・

母の日に

母が突然、「夕顔って白い大きな花で、ほんのり いい匂いがするね~」 と・・・

さっそく夕顔の種を買ってきて、プランターに蒔きました。

1週間経ってようやく芽がでてきました。

本日、1日かけて、母の部屋のベランダを夕顔と朝顔のグリーンカーテンにするべく準備をしました。

夏が楽しみです。 母は喜んでくれるでしょうか。

『過去を悔やまず 未来に怯えず 「今!」をしっかり生きる』

私の好きな言葉です。

坊さんになって15年、初めてゆったりとした時間を過ごさせてもらっています。

毎日の肉体労働のおかげで、70kgに達しかけた体重も2ケ月で4kgダウン、すこぶる快調です。(168cm)

コロナウイルスがどう展開するのかわからない、 世界がひとつになるチャンスだったのに、そう簡単に事は運ばない。

ワクチン開発は世界の期待だけれど、それはまた莫大な利権が発生するチャンスでもあり、国家間の虚々実々のかけひきが繰り広げられている。

でも私は信じたい。 大きな試練を乗り越えて次なる良きステージが待っていることを。

周りの変化に惑わされず、

「今!」 をしっかり生きましょう!!

「今!」 でしかできないこと、

「今!」 だからこそできることををやってみましょう!!

母も、週1のデーサービスと月1のショートステイを利用していたのですが、マスク着用ができないので当方からお休みを申し出、ベッタリのステイホーム。

5月の最初までは、「タケノコ」の整理の毎日でした。

予想通りのアタリ年(大豊作)で、掘り切れなかったタケノコを来年への親竹(おやだけ)を残して処分してゆきます。

最初の頃は目を皿のようにして探していたタケノコも、このころになるとタメイキが出るほどのスザマシイ成長ぶり、です。

タカノコが一段落してからは、半日は中の仕事、半日は外の仕事にしました。

外の仕事は、庭の手入れと山の草刈りです。

興徳寺の所有する土地がどれくらいあるのかと、じっくりと調べてみました。

約7町歩(7ヘクタール=21000坪)、東京ドーム1,5個です。 草刈りも容易なことではありません。

それでも残したい花に気をつけながらていねいに草刈りをしてきたら、近年めっきり姿を消した「あざみ」が復活しました。

これはとても嬉しいことです。

さらには先日「どんぐりの会」の作業日、ちょっとした感動が・・・

仲間が「金蘭(きんらん)」 の群生を発見、 かつてはあちこちで自生していましたが最近見ることはありませんでした。

どこからか種が飛んできたのではなく・・・

10年前、放置林を伐採したことによって、光が入り、少しづつ環境が整ってきて今回出番を迎えたのだと思えます。

それまでの60年間、地中でじっとその日を待っていた・・・ 自然の力、植物の生命力に驚かされます。

中の仕事は、片付けです。

今まで出来なかった、納戸(なんど=物置部屋)の整理に着手、

これもとっても楽しい仕事でもう1週間以上続けているのですが、まだ片付きません。

母の日記が出てきました。

いつも笑顔の絶えない母ですが、50代の終わりころから60代の初め、絶望感に落ち込んでいたことを知りました。

父は小学校2年で母親と死別、40km離れた興徳寺にて小僧生活、家庭の温かさを知らないで大人になった。

子どもたちには無干渉、私はそれでずいぶん助かったけれど、母に優しい言葉のひとつ、感謝を形で表すこともしなかったのだと思います。

母は都会の大きなお寺の長女、空襲で寺は全焼し家族10人でバラック小屋に居住しているところに縁談が舞い込んで、食べ物に不自由しないだろうと親が決めて、興徳寺に嫁いだ。 慣れない田舎生活で、おまけに貧乏寺、まさに無我夢中で生きたのでしょう。

ふっと気がつけば孫も生まれ「オバアチャン」と呼ばれる年齢になっていた。

父とは会話もなく、楽しいことも何もなく、自分の人生何だったのか? 女中か? 女中なら給料ももらえるし休みだってある・・・

早くお迎えが来て欲しい・・・とまで・・・

ショックでした。

私はブラジルに住んでいたのですが、妹たちも全く気がつかなかったそうで、それぞれにショックを受けました。

母は体も心も強い人で弱音も吐かず、身勝手な夫にただ耐えた、プライドが高かったのか、性格的に不器用なのか、甘えとか弱みを見せれば楽だったのに、とも思います。

その後の母の心の変化は分からないのですが、父の死後、新盆にたくさんの方がお焼香に来てくれて、こんなにも多くの方に慕われていたということが分かってとても嬉しかった、

だけど自分は涙も出ない、と綴られていました。

悲しい過去を「認知症」が救ってくれました。

あの時から30年たった今、とにかく楽しく生きて欲しい、とそれだけが私の願いです。

『失敗は成功の母』

トイレでしゃがむ寸前に漏らしてしまったとき、 「失敗?」と聞いたら 「失敗だね~」と笑いながら答える。

「おかあちゃん、気にしなくてイイヨ、人はね、失敗を重ねて成長するんだよ~」 と言ったらすかさず 「そうだね~失敗は成功の母だね~」 と、のたもうた。

『失敗は成功の母、芳枝は賢一の母』

とキッチンのボードに書きました。

(賢一は私の出家前の名前です)

「おかあちゃんが失敗、僕が成功だね」 と言ったら、「なんだか変だね~」と・・・

母の日に

母が突然、「夕顔って白い大きな花で、ほんのり いい匂いがするね~」 と・・・

さっそく夕顔の種を買ってきて、プランターに蒔きました。

1週間経ってようやく芽がでてきました。

本日、1日かけて、母の部屋のベランダを夕顔と朝顔のグリーンカーテンにするべく準備をしました。

夏が楽しみです。 母は喜んでくれるでしょうか。

『過去を悔やまず 未来に怯えず 「今!」をしっかり生きる』

私の好きな言葉です。

坊さんになって15年、初めてゆったりとした時間を過ごさせてもらっています。

毎日の肉体労働のおかげで、70kgに達しかけた体重も2ケ月で4kgダウン、すこぶる快調です。(168cm)

コロナウイルスがどう展開するのかわからない、 世界がひとつになるチャンスだったのに、そう簡単に事は運ばない。

ワクチン開発は世界の期待だけれど、それはまた莫大な利権が発生するチャンスでもあり、国家間の虚々実々のかけひきが繰り広げられている。

でも私は信じたい。 大きな試練を乗り越えて次なる良きステージが待っていることを。

周りの変化に惑わされず、

「今!」 をしっかり生きましょう!!

「今!」 でしかできないこと、

「今!」 だからこそできることををやってみましょう!!

Posted by kotokuji at

20:35

│Comments(0)

2020年04月26日

忍辱

外に出られない、誰かと会えない・・・ ガマンガマンの毎日を過ごしている方も多いことでしょう。

[カイドウ]

ここは耐えるしかない、その耐えることを 仏教では忍辱(にんにく)という言葉で表します。

意味としては忍耐ですが、ただガマンしているだけでは限界がくる、

外に出ることに罪悪感を感じる人もいるし、海なら人と接触しないからいいだろうと、湘南海岸がラッシュになったりする。

自粛疲れ・・・?

忍辱(にんにく)は仏道修行のひとつ、目の前の現実を受けとめ、受け入れ、じっと耐えながらその中に喜びを見出す。

そのことによって人格が向上し、真の幸福が感じられるようになります。

自分にとって不都合なことを、「ここはニンニク、これは修行なのだ!」と受け入れてみましょう。

《花まつり》

実行委員会を開催したのが2月、こんな時だから楽しいことをしたい、と思っていました。

3月の初め、中止を決定しました。 全員が楽しくないことはやる意味がない、と思ったからです。

決定はしたものの、その後の喪失感は自分でも意外なほど、その日を目指して密かに準備してきたことも闇の中、悶々とした日々でした。

そして、「やめる、ということよりもこの条件下で出来得ることは何だろう?」と考えました。

「花まつりの趣旨は、仏さまとの縁に感謝し祈りを捧げること、 ならば・・・」

そして弟子・泰潤と2人、無観客試合ならぬ無参詣者法要を執り行うこととしました。

主旨としては 花まつり法要に併せて、『①世界の新型コロナウイルス早期終焉祈願 ②この病で亡くなられた方への供養 ③罹患者の当病平癒祈願 そして ④医療最前線でご苦労されている医療従事者および関係者への感謝と身体健全祈願』 です。

口コミで、それでも20人ほどの方が参詣してくれました。

マスクをつけてもらって、離れて座り・・・

「法話」は大型紙芝居、伴奏入り(?)

「誕生仏」は例年通り花で飾り、来て下さった方には「甘茶」の接待、 以上でした。

桜も見ごろ、富士山美しく、天候にも恵まれ、絶好の「花まつり日和?」でした。

実施できたこと、ヨカッタです。

来て下さった方々に、心より感謝申し上げます。

《タケノコ》

興徳寺に閉じこもっていてもやらなければならないことはいくらでもあります。

まずは「タケノコ掘り」、

昨年は「裏年」といって不作だったので今年は予感通りの大豊作です。

「シャガ」の咲き乱れる美しい竹林、

正面は桜と富士山という絶景のロケーション、うぐいすの鳴く音を聞きながらの「タケノコ堀」です。

山で皮を剥いてしまいます。 これくらいのサイズでも・・・

こんな大きさに。

運ぶのも楽ですし、後からゴミを処理しなくてもイイ。

すぐに薪で茹でます。

アクがないので、水茹ででダイジョウブ。

11月の「お会式用」の保存も終了。

茹でたばかりの「タケノコ」は取りに来てくれればどなたにでも差し上げます。

むろん自分で掘りたければどうぞ!(道具もそろっています)

《桜の終わり》

今年の桜は、早く咲き始めたのですが、その後寒波到来もあり、パラパラといつまでも咲いておりました。

長く楽しむことはできましたが、全部が咲き揃わなかったので、その分物足りなさも感じました。

「やっぱり今年はどっか変ですね~」 来て下さった方々の感想です。

興徳寺を横から見たところです。

カメラマンや見学のかたも例年よりずっと少なく、静かにシーズン終了いたしました。

ロックダウンされた地域のミュージシャンが世界中の仲間に呼びかけ合い、個々の自宅を繋いでオンラインコンサートを実施、動画で配信しています。 私は大変驚きながらも夢のようなライブを楽しませていただきました。

今回の「新型コロナウイルス」がどのように収束してゆくのかまったく予見はできないけれど、世界の価値観が大きく変わるそのきっかけになるだろうと思えます。

ただこの未曾有の大困難に気持ちをひとつにして頑張ろう! と呼びかけることは簡単だけれど、この不公平感をどう補うのか?

①変わらず収入のある人 ②生活費が絶たれた人 ③個人事業主のように家賃等の固定経費が出て行き赤字が累積してゆく人

かつて経営者の端くれであった私は ③の方々の悲痛な叫びを想像するだけで、胸が痛みます。

また飲食店がよくクローズアップされますが、例えば芸能界、スポーツ界なども一切の興行ができず、末端まで含めれば膨大な数の方々が収入の道を閉ざされています。

一律10万円は反対しないけれど、そんなものでは全然足りない人がいます。

世界が、国が、個々が試されている。

今の私に何ができるか?

祈りましょう! 世界中の隅々までが幸せに包まれるよう、祈りましょう!!

[カイドウ]

ここは耐えるしかない、その耐えることを 仏教では忍辱(にんにく)という言葉で表します。

意味としては忍耐ですが、ただガマンしているだけでは限界がくる、

外に出ることに罪悪感を感じる人もいるし、海なら人と接触しないからいいだろうと、湘南海岸がラッシュになったりする。

自粛疲れ・・・?

忍辱(にんにく)は仏道修行のひとつ、目の前の現実を受けとめ、受け入れ、じっと耐えながらその中に喜びを見出す。

そのことによって人格が向上し、真の幸福が感じられるようになります。

自分にとって不都合なことを、「ここはニンニク、これは修行なのだ!」と受け入れてみましょう。

《花まつり》

実行委員会を開催したのが2月、こんな時だから楽しいことをしたい、と思っていました。

3月の初め、中止を決定しました。 全員が楽しくないことはやる意味がない、と思ったからです。

決定はしたものの、その後の喪失感は自分でも意外なほど、その日を目指して密かに準備してきたことも闇の中、悶々とした日々でした。

そして、「やめる、ということよりもこの条件下で出来得ることは何だろう?」と考えました。

「花まつりの趣旨は、仏さまとの縁に感謝し祈りを捧げること、 ならば・・・」

そして弟子・泰潤と2人、無観客試合ならぬ無参詣者法要を執り行うこととしました。

主旨としては 花まつり法要に併せて、『①世界の新型コロナウイルス早期終焉祈願 ②この病で亡くなられた方への供養 ③罹患者の当病平癒祈願 そして ④医療最前線でご苦労されている医療従事者および関係者への感謝と身体健全祈願』 です。

口コミで、それでも20人ほどの方が参詣してくれました。

マスクをつけてもらって、離れて座り・・・

「法話」は大型紙芝居、伴奏入り(?)

「誕生仏」は例年通り花で飾り、来て下さった方には「甘茶」の接待、 以上でした。

桜も見ごろ、富士山美しく、天候にも恵まれ、絶好の「花まつり日和?」でした。

実施できたこと、ヨカッタです。

来て下さった方々に、心より感謝申し上げます。

《タケノコ》

興徳寺に閉じこもっていてもやらなければならないことはいくらでもあります。

まずは「タケノコ掘り」、

昨年は「裏年」といって不作だったので今年は予感通りの大豊作です。

「シャガ」の咲き乱れる美しい竹林、

正面は桜と富士山という絶景のロケーション、うぐいすの鳴く音を聞きながらの「タケノコ堀」です。

山で皮を剥いてしまいます。 これくらいのサイズでも・・・

こんな大きさに。

運ぶのも楽ですし、後からゴミを処理しなくてもイイ。

すぐに薪で茹でます。

アクがないので、水茹ででダイジョウブ。

11月の「お会式用」の保存も終了。

茹でたばかりの「タケノコ」は取りに来てくれればどなたにでも差し上げます。

むろん自分で掘りたければどうぞ!(道具もそろっています)

《桜の終わり》

今年の桜は、早く咲き始めたのですが、その後寒波到来もあり、パラパラといつまでも咲いておりました。

長く楽しむことはできましたが、全部が咲き揃わなかったので、その分物足りなさも感じました。

「やっぱり今年はどっか変ですね~」 来て下さった方々の感想です。

興徳寺を横から見たところです。

カメラマンや見学のかたも例年よりずっと少なく、静かにシーズン終了いたしました。

ロックダウンされた地域のミュージシャンが世界中の仲間に呼びかけ合い、個々の自宅を繋いでオンラインコンサートを実施、動画で配信しています。 私は大変驚きながらも夢のようなライブを楽しませていただきました。

今回の「新型コロナウイルス」がどのように収束してゆくのかまったく予見はできないけれど、世界の価値観が大きく変わるそのきっかけになるだろうと思えます。

ただこの未曾有の大困難に気持ちをひとつにして頑張ろう! と呼びかけることは簡単だけれど、この不公平感をどう補うのか?

①変わらず収入のある人 ②生活費が絶たれた人 ③個人事業主のように家賃等の固定経費が出て行き赤字が累積してゆく人

かつて経営者の端くれであった私は ③の方々の悲痛な叫びを想像するだけで、胸が痛みます。

また飲食店がよくクローズアップされますが、例えば芸能界、スポーツ界なども一切の興行ができず、末端まで含めれば膨大な数の方々が収入の道を閉ざされています。

一律10万円は反対しないけれど、そんなものでは全然足りない人がいます。

世界が、国が、個々が試されている。

今の私に何ができるか?

祈りましょう! 世界中の隅々までが幸せに包まれるよう、祈りましょう!!

Posted by kotokuji at

20:20

│Comments(0)

2020年03月29日

桜の季節

今年の桜は、何となくまばらな状態で開花してきました。

ほぼ咲き揃ったかなと言える状況で迎えた週末、昨日より雨です。

晴れていたなら多くのカメラマン・見学客でにぎわっていたと思える境内も、誰もいません。

(きょう 3月29日の桜です)

3日前の3月26日、くっきりと空が抜けて富士山がとても美しく、桜は7分咲きですが今年最後になるかもしれないと撮影したものを並べます。

山に植えた桜(エドヒガンザクラ)も6年目で何となくサマになってきた・・・

この木も後10~20年たったら、イイ桜になるでしょう。

かわいらしい新郎・新婦が前撮りに・・・

最近ドローンにはまっている 友人のカメラマンみきおちゃんが、この日撮影してくれた作品です。

桜が全部咲き揃っていないのが残念ですが・・・

(左下が興徳寺、その向こう左が柚野小学校、右が柚野中学校、旧柚野村の1/3くらい)

このベンチ、富士山を見ながら愛を語りたいカップルのために、プレゼント!

翌日(3/27)は霧・・・

雨で散り始めた桜もありますが、まだ開花していない樹もあるので、あと1週間くらいは楽しめると思います。

来週の日曜日、4月5日は『花まつり』、

こういう時期だからこそ、楽しいことをやってみたいと思っていましたが、イベントは中止としました。

これを決めたのは1ケ月も前、今ほどに深刻感もなかったころですが、感染に対する怖れは人によってまったく違うことに気づかされました。

何等かの病を抱えている方、大きな手術の後であったり、透析を受けている方にとって、万が一の恐怖はとても大きなものです。

来て下さる方はそれぞれの判断で決められますが、50名近くのスタッフ全員が楽しくないことはやるべきでない、との判断です。

ですが、ですがです。

楽しいイベントは止めますが、「花まつり」は お釈迦様の誕生を祝い、仏さまのご縁に感謝する日、もっとも重要なのは『法要』です。

それで、弟子・泰潤と 「無観客試合」ならぬ「無参詣者法要」を執り行うこといたします。

世界中の「新型コロナウイルス」の早期終焉を併せて祈ります。

もし、参詣して下さる方がおられましたら

4月5日(日) 12時半より 『花まつり法要』 と 『法話』

その後、少しだけ楽しいことを企画しています。

参詣者には 「甘茶」を用意いたします。 ほのかに甘い、とてもオイシイ飲み物です。

タケノコ林がイノシシに荒らされてさんざんですが、来週頃には期待できることかと思います。(出る量がイノシシの食べる量を上回るであろうとの予想、言ってみればイノシシの食べ残しがいただけるのでは、という期待です)

残った桜見物も兼ねて、お出かけください。

ほぼ咲き揃ったかなと言える状況で迎えた週末、昨日より雨です。

晴れていたなら多くのカメラマン・見学客でにぎわっていたと思える境内も、誰もいません。

(きょう 3月29日の桜です)

3日前の3月26日、くっきりと空が抜けて富士山がとても美しく、桜は7分咲きですが今年最後になるかもしれないと撮影したものを並べます。

山に植えた桜(エドヒガンザクラ)も6年目で何となくサマになってきた・・・

この木も後10~20年たったら、イイ桜になるでしょう。

かわいらしい新郎・新婦が前撮りに・・・

最近ドローンにはまっている 友人のカメラマンみきおちゃんが、この日撮影してくれた作品です。

桜が全部咲き揃っていないのが残念ですが・・・

(左下が興徳寺、その向こう左が柚野小学校、右が柚野中学校、旧柚野村の1/3くらい)

このベンチ、富士山を見ながら愛を語りたいカップルのために、プレゼント!

翌日(3/27)は霧・・・

雨で散り始めた桜もありますが、まだ開花していない樹もあるので、あと1週間くらいは楽しめると思います。

来週の日曜日、4月5日は『花まつり』、

こういう時期だからこそ、楽しいことをやってみたいと思っていましたが、イベントは中止としました。

これを決めたのは1ケ月も前、今ほどに深刻感もなかったころですが、感染に対する怖れは人によってまったく違うことに気づかされました。

何等かの病を抱えている方、大きな手術の後であったり、透析を受けている方にとって、万が一の恐怖はとても大きなものです。

来て下さる方はそれぞれの判断で決められますが、50名近くのスタッフ全員が楽しくないことはやるべきでない、との判断です。

ですが、ですがです。

楽しいイベントは止めますが、「花まつり」は お釈迦様の誕生を祝い、仏さまのご縁に感謝する日、もっとも重要なのは『法要』です。

それで、弟子・泰潤と 「無観客試合」ならぬ「無参詣者法要」を執り行うこといたします。

世界中の「新型コロナウイルス」の早期終焉を併せて祈ります。

もし、参詣して下さる方がおられましたら

4月5日(日) 12時半より 『花まつり法要』 と 『法話』

その後、少しだけ楽しいことを企画しています。

参詣者には 「甘茶」を用意いたします。 ほのかに甘い、とてもオイシイ飲み物です。

タケノコ林がイノシシに荒らされてさんざんですが、来週頃には期待できることかと思います。(出る量がイノシシの食べる量を上回るであろうとの予想、言ってみればイノシシの食べ残しがいただけるのでは、という期待です)

残った桜見物も兼ねて、お出かけください。

Posted by kotokuji at

15:54

│Comments(0)

2020年03月16日

とりあえずの「開花状況」

今年は 暖冬で桜の開花が早まるかな?と予想していましたが・・・

3月13日、石段下の枝垂れ桜が咲き始めました。 例年より1週間、昨年より2週間早い開花です。

この分だと、3月20日ころには上の駐車場のあたりの桜も咲きそろい、25日頃には満開が予想されます。

春の始まり・・・

菜の花の向こうの枯れた枝は 桜 です。 花をつけたらいい写真が撮れると思います。

《カメラマンの方にお願い》

毎年、一部のカメラマンの方に桜の木の下の花壇に踏み込まれることに悩まされてきましたが、今回、レンガで低い柵を作りました。

今から、花をつける水仙たちを保護するためです。

どうぞマナーを守って、よい写真を撮ってください。

*お彼岸のお経廻りを2月29日から始めたのですが、この小さなお寺でお葬式が3軒も・・・

テンヤワンヤの毎日です。 今日もこれからお葬式に向かう、わずかな時間に・・・

毎年楽しみに写真撮影・花見に来て下さる方に、とりあえずのお知らせです。

3月13日、石段下の枝垂れ桜が咲き始めました。 例年より1週間、昨年より2週間早い開花です。

この分だと、3月20日ころには上の駐車場のあたりの桜も咲きそろい、25日頃には満開が予想されます。

春の始まり・・・

菜の花の向こうの枯れた枝は 桜 です。 花をつけたらいい写真が撮れると思います。

《カメラマンの方にお願い》

毎年、一部のカメラマンの方に桜の木の下の花壇に踏み込まれることに悩まされてきましたが、今回、レンガで低い柵を作りました。

今から、花をつける水仙たちを保護するためです。

どうぞマナーを守って、よい写真を撮ってください。

*お彼岸のお経廻りを2月29日から始めたのですが、この小さなお寺でお葬式が3軒も・・・

テンヤワンヤの毎日です。 今日もこれからお葬式に向かう、わずかな時間に・・・

毎年楽しみに写真撮影・花見に来て下さる方に、とりあえずのお知らせです。

Posted by kotokuji at

10:03

│Comments(0)

2020年02月06日

『寒行』 終わる

1月20日から2月3日までの15日間、恒例の『寒行』が実施されました。

寒中修行の略で、寒い季節に団扇太鼓を叩き、お題目を唱えながら、夜の道を行脚(あんぎゃ)します。

今から15年前、私がブラジルから戻った年に、近隣の若い僧侶が自発的に始めたもので、私も仲間に入れてもらいました。

一番若いお坊さんが24歳だったと思います。 私が最長老(?)で当時55歳、お坊さん4人だけで若さに任せて歩いていました。

翌年あたりから少しづつ同行してくださる方が増えてきて、今では20~40人くらいが参加してくれるようになりました。

6時45分から本堂でお経を読みます。

7時、本堂前より出発

約1時間かけて歩きます。

先頭を行く者がもっとも気をつかうところは、まずは安全確保、歩くスピード、太鼓の音をそろえること・・・

きれいに音がそろって、夜空、遠くの山、そして家々の灯が一つになってその中に自分が溶け込んだ時、何とも言えない幸福を感じます。

2月3日、「節分の豆まき」

最後の日は行脚は30分間。

本堂で節分の法要の後、「豆まき」です。

豆とお菓子を7万円分用意しました。

お寺の豆まきは「鬼は外」を言わない。

なぜかというと・・・

私達は 神さま・仏さまに守られている、そして実は鬼たちも守ってくれているのです・・・

そして・・私たちの心にも、 仏さまと鬼が一緒に存在します・・・

鬼は暴れだすと手もつけられないけど、生きてゆくには必要な存在、

だから・・・ 鬼だけ追い出すことは出来ないのです。

それでは 「福は内~~!」

「皆勤賞」の表彰

豆まきの後はささやかな懇親会、

15日間、一度も休まなかったのは今年は3名でした。

後藤美知子さん、この方は何と11年間連続皆勤、記録を更新中です。

ご主人が病気の時は「当病平癒」を願い、亡くなった後は 菩提を弔いながらと・・・ 立派です。

深澤一美さん、 渡しているのは「お札」です。

市川達男さん、 興徳寺に彼岸花を植え続けて下さっている方。

『寒行』は事務局担当が毎年交代し、担当寺院が豆まきを行います。

私の役目も、報告書をまとめ、2つの小学校の図書室と地元の読み聞かせボランティアグループに寄付し、次の事務局担当に引き継ぐことで終了です。

因みに今年も、計16万円の寄付をする予定です。

浄財を寄せてくださいました皆さま、ご協力くださいました皆さま、本当にありがとうございました。

このたび取得した土地をドローンで撮影してもらいました。

画面中央から左側が今回取得した土地。

興徳寺の本堂が右の奥に、

ありがたかったことに、比較的大きな倉庫がついていました(画面左の白い四角の建物)

これから私たちのたまり場(?)として活用していこうと思います。

今年の冬は異常なくらい暖かで、 フキノトウもいっぱい出ています。

こういう年は桜の開花に何等かの影響がでるのでは?と思われます。

温かいということは楽ではあるけれど、あんまりいいことはない。 寒い季節は寒いがイイ。

(今回の写真、花、ドローン、富士山以外は 高瀬幹雄さんの提供です。)

寒中修行の略で、寒い季節に団扇太鼓を叩き、お題目を唱えながら、夜の道を行脚(あんぎゃ)します。

今から15年前、私がブラジルから戻った年に、近隣の若い僧侶が自発的に始めたもので、私も仲間に入れてもらいました。

一番若いお坊さんが24歳だったと思います。 私が最長老(?)で当時55歳、お坊さん4人だけで若さに任せて歩いていました。

翌年あたりから少しづつ同行してくださる方が増えてきて、今では20~40人くらいが参加してくれるようになりました。

6時45分から本堂でお経を読みます。

7時、本堂前より出発

約1時間かけて歩きます。

先頭を行く者がもっとも気をつかうところは、まずは安全確保、歩くスピード、太鼓の音をそろえること・・・

きれいに音がそろって、夜空、遠くの山、そして家々の灯が一つになってその中に自分が溶け込んだ時、何とも言えない幸福を感じます。

2月3日、「節分の豆まき」

最後の日は行脚は30分間。

本堂で節分の法要の後、「豆まき」です。

豆とお菓子を7万円分用意しました。

お寺の豆まきは「鬼は外」を言わない。

なぜかというと・・・

私達は 神さま・仏さまに守られている、そして実は鬼たちも守ってくれているのです・・・

そして・・私たちの心にも、 仏さまと鬼が一緒に存在します・・・

鬼は暴れだすと手もつけられないけど、生きてゆくには必要な存在、

だから・・・ 鬼だけ追い出すことは出来ないのです。

それでは 「福は内~~!」

「皆勤賞」の表彰

豆まきの後はささやかな懇親会、

15日間、一度も休まなかったのは今年は3名でした。

後藤美知子さん、この方は何と11年間連続皆勤、記録を更新中です。

ご主人が病気の時は「当病平癒」を願い、亡くなった後は 菩提を弔いながらと・・・ 立派です。

深澤一美さん、 渡しているのは「お札」です。

市川達男さん、 興徳寺に彼岸花を植え続けて下さっている方。

『寒行』は事務局担当が毎年交代し、担当寺院が豆まきを行います。

私の役目も、報告書をまとめ、2つの小学校の図書室と地元の読み聞かせボランティアグループに寄付し、次の事務局担当に引き継ぐことで終了です。

因みに今年も、計16万円の寄付をする予定です。

浄財を寄せてくださいました皆さま、ご協力くださいました皆さま、本当にありがとうございました。

このたび取得した土地をドローンで撮影してもらいました。

画面中央から左側が今回取得した土地。

興徳寺の本堂が右の奥に、

ありがたかったことに、比較的大きな倉庫がついていました(画面左の白い四角の建物)

これから私たちのたまり場(?)として活用していこうと思います。

今年の冬は異常なくらい暖かで、 フキノトウもいっぱい出ています。

こういう年は桜の開花に何等かの影響がでるのでは?と思われます。

温かいということは楽ではあるけれど、あんまりいいことはない。 寒い季節は寒いがイイ。

(今回の写真、花、ドローン、富士山以外は 高瀬幹雄さんの提供です。)

Posted by kotokuji at

11:03

│Comments(0)

2020年01月15日

お正月はなぜ嬉しいか

1月1日の朝は曇りだったので、これは2日の朝。

本堂の注連縄(しめなわ)、窓に富士山が映る

1月2日 元旦会(がんたんえ)

お正月は神社に初詣に行くという習慣を、だったらお寺にどうぞと 興徳寺の初詣。 ブラジルから戻ったばかりの頃に始めました。

無事の越年に感謝し、新しい年が希望に満ちたものとなりますようと、仏さま・ご先祖様にお願いします。

母も参詣。

法要の後は”法話” お正月なのでなるべく楽しいお話しを・・・

”お正月はいいもんだ、いくつになってもいいもんだ” 先代住職が好きだったこの言葉で毎年始めさせていただいておりますが、正月ってなんで嬉しいのか、改めて考えてみました。

今年の冬はいつもより暖かですが、それでもそのうち寒い日が来て、それを我慢すると桜の季節、 ワ~キレイだな~! と言っているうちに田んぼに水が張られ、田植え、タケノコ、新茶・・・そのうちに夏が来る 「暑いですね~今年は特に暑い、まいっちゃいますね~・・・」 なんて言っているうち秋がくる、「いつまでも暑いですね~ やだやだ~・・・」 そのうち急に寒い朝があってあわててストーブを出す、

その頃です。 郵便局へ行くと 「松永さ~ん今年の年賀状何枚にしますか~?」 「エエ~ッ! もうそんな時期~?」

そんな時誰かに「今年ももうオシマイだね~ もうじきお正月ですよ~」なんて言おうものなら返事はたいてい同じ。

「ホントに時間が過ぎるのが早くてやんなっちゃいます。 やだやだ~、正月なんて何にも嬉しくないですよ~」・・・

つまり正月が近づくにつれて「やだやだ~」が増える、アセリやらもうオシマイかぁ~というあきらめ等々・・・

それがお正月になったとたんすべて消えてしまうのです。

「やだやだ~」というつぶやき、ぼやきがすべてがリセットされる。

お正月は嫌なことがひとつもない、だから嬉しい。

これが私の熟考(?)の末の答えです。

仏さまの願いはすべての人々のシアワセ、だけど幸せの価値観は人によって違うし、時間とともに変わってもゆく・・・

「シアワセとは何か?」はひとことで言い表せないないかもしれないけど、少なくとも「不幸(フシアワセ)ではないこと」は間違いないこと。

いつもお正月の気持ちでいられたら(いつもリセットできたら)、それはシアワセなことですね。

泰潤が本場仕込み(?)のボサノバを

法要の後は興徳寺名物の「お汁粉」と「甘酒」、とってもオイシイ!と言われます。

お孫さん連れで来て下さるのも、お正月ならでは。

それぞれの今年の願いを読み上げるのですが 「家内安全」や「身体健全」の他に「良縁成就」や「〇〇高校合格」なども・・・

(そういう祈願が読み上げられた時は本堂がちょっとどよめいたり、パラパラと拍手があったり・・・ お正月らしいですね)

七面山

毎年、誕生日には「七面山」に行きます。

歩くスピードがだんだん遅くなってきているので、朝3時半にお寺を出発しました。

登り始めが5時半、 真っ暗な中をヘッドランプの灯を頼りに登ってゆき、やがて白々とした朝を迎えると木立の合間から富士山が・・・

全行程50丁、1丁ごとに標識があります。(1丁は109mですが、登りなのでとても長く感じられます)

これがいいような悪いような・・・ 「まだこんなもんか~」と思うとキツイのでなるべく見ないようにしていたのですが、考えを変えて「オオ~ッもう〇〇丁目か~」と叫ぶようにしました・・・ でも何をしたってキツイことはキツイ・・・

いつも感心するのですが道はとてもよく整備されています。

途中3ケ所に坊(トイレつきの大きな休憩所)がありますがその他にもこのような屋根付きの休憩所がたくさん。

時間さえかければだれでも必ず登詣できるようになっています。

年末に45cmの積雪があったそうですが、その後雨が降って驚くほど雪がなかった。 その分日陰のところはアイスバーン状態、

苦労の後にこの絶景!

「敬慎院」

今年はとっても温かい、と言っても 日中でマイナス5度。 (冷え込むとマイナス25℃になるそうです。)

10年前に比べると往復で2時間余計に費やすようになりました。

でも無理はしていないので、翌日の足の痛みもさほどでなく、こういう生き方ができることに感謝!

70歳! すべてをリセットして新たなるスタートを切ります。

とっても嬉しい気持ちです。

1月20日より、恒例の『寒行』、2月3日までの15日間、毎晩お題目を唱えながら歩きます。

1日だけでもいいので参加してみませんか?

Posted by kotokuji at

14:02

│Comments(0)

2019年12月28日

年の終わりに

後4日で今年もオシマイ。

「年をとると時間の進むのが早い」と誰もが言います。

何故でしょう?

先日、TVの「チコちゃんに叱られる!」でこのテーマが取り上げられ、「大人になるとあっという間に1年が過ぎるのはなぜ?」 という問いに対し 「人生にトキメキがなくなったから」 と・・・ 分かりやすい答えだと思いました。

時間の感じ方は、心がどれくらい動いているかが重要で、例えば食事ひとつとっても子どもは感動し、想像し、更なる期待につながったりもするのですが、大人はただ食事をするという事実だけ。 子どもはひとつの体験からさまざまな感情が生まれてくるため時間が長く感じるのだそうです。

私は年を取ると、いろんなことを忘れてしまうのでそれで時間が短く感じるのでは?と思っています。

弟の死で日本に戻り、しばらくしてブラジルの妻が亡くなり、その後父が逝き、葬儀~法事などをこなしながら修行を続け何とか僧侶の資格を得ることができた。 あの2年間はそれなりの長い時間でした。

だけど、昨日の夕ご飯、何を食べたかは覚えていない、正月から順を追って経験したことを思い出すことができない、あっという間と感じるのは途中がスカスカと抜けてしまっているからなのではないでしょうか?

この1年でもっとも嬉しかったこと、それは桜の木を子どもたちと一緒に植えたこと。

30年後に見事な桜の園が出現します。 あっという間に過ぎてくれることでしょう。 想像するだけでワクワクします。

30年後、ここに見えている建物は満開の桜ですべて隠れ、ピンクのじゅうたんの上にポッカリと富士山が乗っかったスバラシイ光景が出現します。

市川建男(たつお)さん

新しい土地を彼岸花で埋め尽くしたいという構想を、「お会式」で語ったところ、檀家さんが大量の彼岸花を運んでくれています。

何でも長いこと休耕田となっている土地に自然に生えたものだそう。 「まだまだあるから・・・」 と、ありがたい話です。

前にも紹介した市川建男(たつお)さんが、毎日来て植えてくれています。 本当に頭が下がります。

桜を植えた土地の土手にも彼岸花を植えました。

土井の川(どいのかわ)と呼ばれる用水路の縁にもビッシリと

濱崎道子(はまさきみちこ)さん

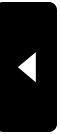

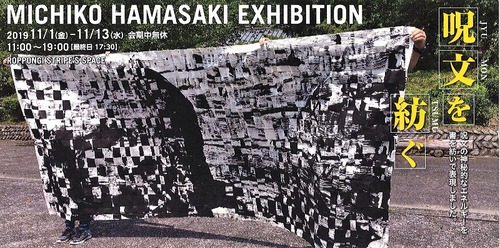

「呪文を紡ぐ」というアート展が東京六本木のギャラリーで開催され、行ってきました。

ひょんなことからお知り合いになった 濱崎道子さんという書人(書家ではあるのですが、その作品は書というジャンルをはるかに超えている)の個展です。

濱崎さんは横浜在住ですが、大きな作品を制作する場所を探しておられ、知人を通して興徳寺の駐車場を提供させていただきました。

(案内状の写真は興徳寺の駐車場です)

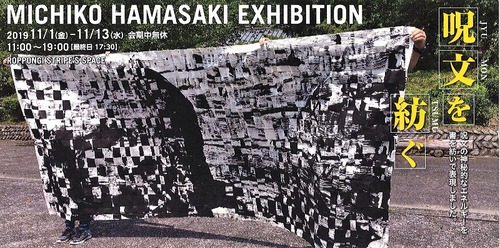

秋の初め何回か来られ、私はちょうど彼岸のお経廻りの頃でしたが、一度その現場に遭遇(?)することができました。

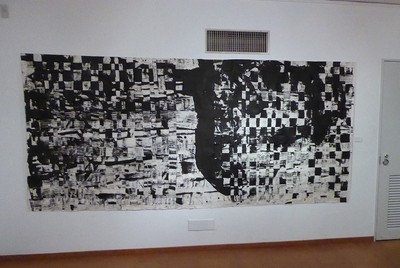

近くで見るとスゴイ迫力!

そのうちの1枚に、「好きなこと書いてみて」といきなり筆を渡され、その時居合わせたギャラリー全員が少しづつ書き込みました。

いただいたので、本堂に展示してあります。

今年も多くの方と新しいご縁をいただき、多くの方に支えられ、ここまで来ました。

良き1年でありました。

ただ「感謝!」です。

30日は恒例のお餅つき、

そして31日、大晦日は23時半より 「年越しの唱題行」。 年をまたいで1時間、和蝋燭の灯が揺れる幻想的な雰囲気の中、瞑想、そしてひたすらお題目を唱えます。 終了後は、お屠蘇ならぬ新年のコーヒーをいただきます。 どなたでも参加できます。 お近くの方、どうぞ。

それでは皆さま、

「よいお年を!」

「年をとると時間の進むのが早い」と誰もが言います。

何故でしょう?

先日、TVの「チコちゃんに叱られる!」でこのテーマが取り上げられ、「大人になるとあっという間に1年が過ぎるのはなぜ?」 という問いに対し 「人生にトキメキがなくなったから」 と・・・ 分かりやすい答えだと思いました。

時間の感じ方は、心がどれくらい動いているかが重要で、例えば食事ひとつとっても子どもは感動し、想像し、更なる期待につながったりもするのですが、大人はただ食事をするという事実だけ。 子どもはひとつの体験からさまざまな感情が生まれてくるため時間が長く感じるのだそうです。

私は年を取ると、いろんなことを忘れてしまうのでそれで時間が短く感じるのでは?と思っています。

弟の死で日本に戻り、しばらくしてブラジルの妻が亡くなり、その後父が逝き、葬儀~法事などをこなしながら修行を続け何とか僧侶の資格を得ることができた。 あの2年間はそれなりの長い時間でした。

だけど、昨日の夕ご飯、何を食べたかは覚えていない、正月から順を追って経験したことを思い出すことができない、あっという間と感じるのは途中がスカスカと抜けてしまっているからなのではないでしょうか?

この1年でもっとも嬉しかったこと、それは桜の木を子どもたちと一緒に植えたこと。

30年後に見事な桜の園が出現します。 あっという間に過ぎてくれることでしょう。 想像するだけでワクワクします。

30年後、ここに見えている建物は満開の桜ですべて隠れ、ピンクのじゅうたんの上にポッカリと富士山が乗っかったスバラシイ光景が出現します。

市川建男(たつお)さん

新しい土地を彼岸花で埋め尽くしたいという構想を、「お会式」で語ったところ、檀家さんが大量の彼岸花を運んでくれています。

何でも長いこと休耕田となっている土地に自然に生えたものだそう。 「まだまだあるから・・・」 と、ありがたい話です。

前にも紹介した市川建男(たつお)さんが、毎日来て植えてくれています。 本当に頭が下がります。

桜を植えた土地の土手にも彼岸花を植えました。

土井の川(どいのかわ)と呼ばれる用水路の縁にもビッシリと

濱崎道子(はまさきみちこ)さん

「呪文を紡ぐ」というアート展が東京六本木のギャラリーで開催され、行ってきました。

ひょんなことからお知り合いになった 濱崎道子さんという書人(書家ではあるのですが、その作品は書というジャンルをはるかに超えている)の個展です。

濱崎さんは横浜在住ですが、大きな作品を制作する場所を探しておられ、知人を通して興徳寺の駐車場を提供させていただきました。

(案内状の写真は興徳寺の駐車場です)

秋の初め何回か来られ、私はちょうど彼岸のお経廻りの頃でしたが、一度その現場に遭遇(?)することができました。

近くで見るとスゴイ迫力!

そのうちの1枚に、「好きなこと書いてみて」といきなり筆を渡され、その時居合わせたギャラリー全員が少しづつ書き込みました。

いただいたので、本堂に展示してあります。

今年も多くの方と新しいご縁をいただき、多くの方に支えられ、ここまで来ました。

良き1年でありました。

ただ「感謝!」です。

30日は恒例のお餅つき、

そして31日、大晦日は23時半より 「年越しの唱題行」。 年をまたいで1時間、和蝋燭の灯が揺れる幻想的な雰囲気の中、瞑想、そしてひたすらお題目を唱えます。 終了後は、お屠蘇ならぬ新年のコーヒーをいただきます。 どなたでも参加できます。 お近くの方、どうぞ。

それでは皆さま、

「よいお年を!」

Posted by kotokuji at

20:03

│Comments(0)