2016年01月30日

ハイテンション

温暖の地、静岡では 未だに降雪がありません。

それでも 先日 初めて本堂の寒暖計が マイナス一度を記録しました。 この冬一番です。

さて 今は 『寒行』 の真っ最中です。

大寒から節分までの15日間 夜の道を 太鼓を叩き お題目を唱えながら 歩きます。

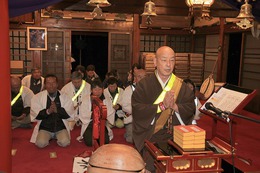

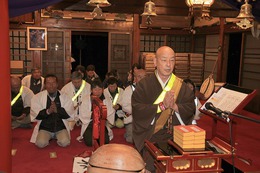

出発前 本堂内で お経を唱えます。

かつて 私の父親たちが行っていた行事を 私が日本に戻った最初の冬、平成17年にその息子たちが再開し、私も仲間に入れてもらいました。 今年で12年目になります。

弟子・泰潤も 今年は 僧侶として参加しています。

1昨日の2月27日は 常境寺からのスタートでした(5つのお寺が3日づつ担当し、コースを設定する)。

とくに この夜は 12年前の 私たちの「寒行」の初日に歩いた 思い出深いコースです。

山の中腹にあるお寺から いったん下って橋を渡り、それから急な登り坂となります。

坂道を大声でお題目を唱えながら、太鼓を叩きながらなので キツイのですが 坂の上には 大きな富士山が鎮座し、 折しも満月が 山裾にかかり それはそれは美しい光景でした。

12年前の感動が蘇り、一段と気合が入ります。

ところが ・・・ 坂道を登りきって、道が平になり、細い道路を横切った時、足がもつれた・・・

「なんだ コリャ?」 「れれれ~ッ~」

頭がフワッとした感じで まっすぐ歩けない、

酔っ払っている時みたいだけど 体も意識も しっかりしている。 これは 普通じゃないな、と思ったとき、

「ダイジョウブですか? 足がもつれてますよ!」 後ろについていた若いお坊さんが 声をかけてくれました。

なんとか真っ直ぐ歩こうと、がんばってみたけど バレてしまったか、なんて思いました。

「ダイジョウブ、後ろから行くから」 と答え、ちょうど あるお宅の前で 全体が止まってお経をあげる場面だったので、そこでしばらく立ったまま休み、再開した頃には、なんとかまっすぐ歩けるまでに回復していました。 さすがに声を出す気力はなかったけど それでも常境寺にゴールして、泰潤に運転させて 家に帰ったのでした。

足のもつれが 頭から来たものであることは確かなので、脳梗塞の疑いもあるかな? と判断し、脳神経外科へ電話をしているところへ 心配した友人や妹たちが駆けつけて、結局6名で病院へ。

少し頭にふわふわ感が残るものの、CTスキャンの結果は 「とくに異常は見当たりません」。

「ということは原因は何なのでしょうか?」 若い医師は 首を傾げて返答せず、

「MRIで見たらどうでしょうか?」 と現役看護師の妹が聞くと 「もし希望されるなら 電話で結構ですから予約をしてください」

「耳の方から来ることも考えられますか?」 「それは耳鼻科の分野ですから・・・」

何とも頼りないようなやりとりがありましたが ともかく脳梗塞でないことが分かったので、皆、安心して 解散したのでした。

昨日は 念のために(というか皆がそうしろと言って)寒行も休み、おとなしくしていましたが、今朝は まったく平常だったので 自分で車を運転して 別の脳神経科に行き、MRIを撮ってもらいました。

とてもいい先生で 私の話もよく聞いてくれ 導き出された結論は 「疲れと 急激な昂まりで交感神経が緊張し、自律神経のバランスを崩した」 という 納得の説明でした。

私なりに分析してみたのですが・・・

あの夜、 出発して間もなく 請われてある個人宅の玄関先で一人でお経を唱え、その後 本隊を追いかけてダッシュし、そのまま登り坂、

足はヨタヨタ、体は熱く 外は零度以下、それでいて 気分はハイテンション!

寝不足・運動不足に これらの要素が絡み合っての あの現象だったのかな~ と思います。

不思議なことですが あの瞬間、確かに気分は HIGH ! だったのです。

何事もなかったこと、 何よりでした。

(株)シャルレという下着メーカーが 世の中を幸せにする活動をしている団体に活動資金をプレゼントする というプロジェクトに 我が 『劇団うふふ』 の高瀬事務局長が申し込んでくれ それが受賞しました。

26日、神戸から 岩田事務局長がわざわざ来てくださって 伝達式。

なんと その後 立て続けに公演依頼が2つも入ってきて 3月の3日と9日です。

保育園と小学校の卒業記念。

会場の広さが全く違うので 2つの稽古を同時に進めなければなりません。

「どうする~?」 なんて嬉しい悲鳴をあげながら、 メンバー全員が やる気満々、

こちらも何か ハイテンションのスイッチが入ってしまったようで・・・

『寒行』 は2月3日まで、近くの方 是非 ご参加ください。

それでも 先日 初めて本堂の寒暖計が マイナス一度を記録しました。 この冬一番です。

さて 今は 『寒行』 の真っ最中です。

大寒から節分までの15日間 夜の道を 太鼓を叩き お題目を唱えながら 歩きます。

出発前 本堂内で お経を唱えます。

かつて 私の父親たちが行っていた行事を 私が日本に戻った最初の冬、平成17年にその息子たちが再開し、私も仲間に入れてもらいました。 今年で12年目になります。

弟子・泰潤も 今年は 僧侶として参加しています。

1昨日の2月27日は 常境寺からのスタートでした(5つのお寺が3日づつ担当し、コースを設定する)。

とくに この夜は 12年前の 私たちの「寒行」の初日に歩いた 思い出深いコースです。

山の中腹にあるお寺から いったん下って橋を渡り、それから急な登り坂となります。

坂道を大声でお題目を唱えながら、太鼓を叩きながらなので キツイのですが 坂の上には 大きな富士山が鎮座し、 折しも満月が 山裾にかかり それはそれは美しい光景でした。

12年前の感動が蘇り、一段と気合が入ります。

ところが ・・・ 坂道を登りきって、道が平になり、細い道路を横切った時、足がもつれた・・・

「なんだ コリャ?」 「れれれ~ッ~」

頭がフワッとした感じで まっすぐ歩けない、

酔っ払っている時みたいだけど 体も意識も しっかりしている。 これは 普通じゃないな、と思ったとき、

「ダイジョウブですか? 足がもつれてますよ!」 後ろについていた若いお坊さんが 声をかけてくれました。

なんとか真っ直ぐ歩こうと、がんばってみたけど バレてしまったか、なんて思いました。

「ダイジョウブ、後ろから行くから」 と答え、ちょうど あるお宅の前で 全体が止まってお経をあげる場面だったので、そこでしばらく立ったまま休み、再開した頃には、なんとかまっすぐ歩けるまでに回復していました。 さすがに声を出す気力はなかったけど それでも常境寺にゴールして、泰潤に運転させて 家に帰ったのでした。

足のもつれが 頭から来たものであることは確かなので、脳梗塞の疑いもあるかな? と判断し、脳神経外科へ電話をしているところへ 心配した友人や妹たちが駆けつけて、結局6名で病院へ。

少し頭にふわふわ感が残るものの、CTスキャンの結果は 「とくに異常は見当たりません」。

「ということは原因は何なのでしょうか?」 若い医師は 首を傾げて返答せず、

「MRIで見たらどうでしょうか?」 と現役看護師の妹が聞くと 「もし希望されるなら 電話で結構ですから予約をしてください」

「耳の方から来ることも考えられますか?」 「それは耳鼻科の分野ですから・・・」

何とも頼りないようなやりとりがありましたが ともかく脳梗塞でないことが分かったので、皆、安心して 解散したのでした。

昨日は 念のために(というか皆がそうしろと言って)寒行も休み、おとなしくしていましたが、今朝は まったく平常だったので 自分で車を運転して 別の脳神経科に行き、MRIを撮ってもらいました。

とてもいい先生で 私の話もよく聞いてくれ 導き出された結論は 「疲れと 急激な昂まりで交感神経が緊張し、自律神経のバランスを崩した」 という 納得の説明でした。

私なりに分析してみたのですが・・・

あの夜、 出発して間もなく 請われてある個人宅の玄関先で一人でお経を唱え、その後 本隊を追いかけてダッシュし、そのまま登り坂、

足はヨタヨタ、体は熱く 外は零度以下、それでいて 気分はハイテンション!

寝不足・運動不足に これらの要素が絡み合っての あの現象だったのかな~ と思います。

不思議なことですが あの瞬間、確かに気分は HIGH ! だったのです。

何事もなかったこと、 何よりでした。

(株)シャルレという下着メーカーが 世の中を幸せにする活動をしている団体に活動資金をプレゼントする というプロジェクトに 我が 『劇団うふふ』 の高瀬事務局長が申し込んでくれ それが受賞しました。

26日、神戸から 岩田事務局長がわざわざ来てくださって 伝達式。

なんと その後 立て続けに公演依頼が2つも入ってきて 3月の3日と9日です。

保育園と小学校の卒業記念。

会場の広さが全く違うので 2つの稽古を同時に進めなければなりません。

「どうする~?」 なんて嬉しい悲鳴をあげながら、 メンバー全員が やる気満々、

こちらも何か ハイテンションのスイッチが入ってしまったようで・・・

『寒行』 は2月3日まで、近くの方 是非 ご参加ください。

Posted by kotokuji at

15:56

│Comments(0)

2016年01月15日

小正月

明けまして おめでとうございます。

本年もまた よろしく お願い申し上げます。

『大晦日の 唱題行』

1月2日の 『元旦会(がんたんえ)』 弟子・泰潤 のブルースハープと 私のパーカッションの コラボ・・・

昨年末は 31日がお葬式でしたが 年が明けて 2日、5日 と檀家さんの訃報が続き、正月気分を味わうこともなく、「小正月」を迎えてしまいました。

「小正月」という言葉さえ 聞いたことがない方もおられるかもしれませんが、1月1日の「大正月」に対して 1月15日を 「小正月」といい、 このあたりでは 色とりどりのまゆ玉や 小さな団子をミズキの枝につけて 座敷に飾り、豆餅や小豆粥を食べる風習がありました。

「まゆ玉」は 私が子どもの頃は どこの家でも飾っており、味の無いウエハースのようなカラフルな飾りも この時期には どこのお店でも売られていたのに もう見かけられません。

「豆餅」は今年も檀家さんが持ってきてくれました。 半搗きのお餅(うるち米も混ぜる)に煎り大豆、青のり、砂糖も少し入っていて ほんのり甘い。

『どんど焼き』

実は 「小正月」は14日の夜に始まり、その象徴が 「どんど焼き」 でした。

「松の内」 と言って 門松を 14日まで 飾り それを 燃やしたのが 「どんど焼き」、 お正月気分の 完全なる終わりでもあります。

私たちが子どもの頃

「♫ どんどんや~きゃー じゅうよっか~ さ~るの け~つぁ~まっかっか~(どんど焼きは14日、お猿のお尻は 真っ赤っか)」

とわけもわからないような歌を歌っておりました。

今は 日曜日に行います。 今年は 1月10日でした。

(大畑組 の面々)

私が住んでいる所(班)は 「大畑組(おおばたけぐみ)」といい 戸数は14軒。

今年 組長の私にとって、葬式以外の最大イベントが この 「どんど焼き」 なのです

子どものお祭りでしたが 大畑組は 小中学生併せて たったの2名、 どこもそうですが、今や おじさん、おばさんたちの社交の場です。

焚き火にあたって 呑みながら 食べながら とりとめのないことを しゃべりながら・・・

今から 11年前 日本に戻ったばかりの 私は 正月を過ごすために滞在していた妻とともに 樫の木の3本槍に団子をつけて 張り切って 「どんど焼き」に参加したのでした。

上の写真、真ん中で泣いている小さな男の子が 今、中学3年生です。

(深澤永成君、優秀な少年に成長しました)

皆 確実に 歳を重ね、 子どもたちは 成長してゆきます。

でも この 伝統行事も いつまでも 残してゆきたい、と思います。

(来年は 「まゆ玉飾り」 を 作ってみます)

*1月21日~2月3日 『寒行』 です。 冬の道を 一緒に歩いてみませんか? 24~26日は興徳寺出発です。

本年もまた よろしく お願い申し上げます。

『大晦日の 唱題行』

1月2日の 『元旦会(がんたんえ)』 弟子・泰潤 のブルースハープと 私のパーカッションの コラボ・・・

昨年末は 31日がお葬式でしたが 年が明けて 2日、5日 と檀家さんの訃報が続き、正月気分を味わうこともなく、「小正月」を迎えてしまいました。

「小正月」という言葉さえ 聞いたことがない方もおられるかもしれませんが、1月1日の「大正月」に対して 1月15日を 「小正月」といい、 このあたりでは 色とりどりのまゆ玉や 小さな団子をミズキの枝につけて 座敷に飾り、豆餅や小豆粥を食べる風習がありました。

「まゆ玉」は 私が子どもの頃は どこの家でも飾っており、味の無いウエハースのようなカラフルな飾りも この時期には どこのお店でも売られていたのに もう見かけられません。

「豆餅」は今年も檀家さんが持ってきてくれました。 半搗きのお餅(うるち米も混ぜる)に煎り大豆、青のり、砂糖も少し入っていて ほんのり甘い。

『どんど焼き』

実は 「小正月」は14日の夜に始まり、その象徴が 「どんど焼き」 でした。

「松の内」 と言って 門松を 14日まで 飾り それを 燃やしたのが 「どんど焼き」、 お正月気分の 完全なる終わりでもあります。

私たちが子どもの頃

「♫ どんどんや~きゃー じゅうよっか~ さ~るの け~つぁ~まっかっか~(どんど焼きは14日、お猿のお尻は 真っ赤っか)」

とわけもわからないような歌を歌っておりました。

今は 日曜日に行います。 今年は 1月10日でした。

(大畑組 の面々)

私が住んでいる所(班)は 「大畑組(おおばたけぐみ)」といい 戸数は14軒。

今年 組長の私にとって、葬式以外の最大イベントが この 「どんど焼き」 なのです

子どものお祭りでしたが 大畑組は 小中学生併せて たったの2名、 どこもそうですが、今や おじさん、おばさんたちの社交の場です。

焚き火にあたって 呑みながら 食べながら とりとめのないことを しゃべりながら・・・

今から 11年前 日本に戻ったばかりの 私は 正月を過ごすために滞在していた妻とともに 樫の木の3本槍に団子をつけて 張り切って 「どんど焼き」に参加したのでした。

上の写真、真ん中で泣いている小さな男の子が 今、中学3年生です。

(深澤永成君、優秀な少年に成長しました)

皆 確実に 歳を重ね、 子どもたちは 成長してゆきます。

でも この 伝統行事も いつまでも 残してゆきたい、と思います。

(来年は 「まゆ玉飾り」 を 作ってみます)

*1月21日~2月3日 『寒行』 です。 冬の道を 一緒に歩いてみませんか? 24~26日は興徳寺出発です。

Posted by kotokuji at

15:45

│Comments(0)