2011年04月28日

春うらら

今日はとっても暖かで お会式用の 「竹の子」を掘ったのですが 汗ばむほどでした。

興徳寺のお会式名物、「竹の子の煮付け」は 春に掘った竹の子を 茹でて 塩水で密閉し、秋まで保存します。 今年のお会式は 11月13日です。

興徳寺の 「菜の花畑」

今、 竹林は シャガ(著我・莎我)の花の真っ盛り、

小さい頃、 この花を見ても 何も感じなかったのに 最近は 「キレイダナ~ッ!」って思います。

そういえば 小さい頃 この時期になると 不思議に モヤモヤ・いらいら・ムカムカ したものです。

お寺の庭から 村を見渡すと、 菜の花 や レンゲ の畑、

ひばりのさえずり、

水田に 水が張られて かげろうが ゆらゆら・・・

遠くで こいのぼりが ゆらゆら・・・

お日さまは ぽかぽか、 頭は ぼ~っ、

今でも あの情景が 皮膚感覚でくっきりと蘇ってくるのですが、 決して心地よい という感触ではないのです。

あの蒸し暑い夏は とっても 嬉しかった、草いきれの中で 遊びまくっていた、

秋も 枯葉と 藁を焼く煙の匂いとともに 何となくセンチメンタルな気持ちになって これもよかった、

冬も とっても元気だった、

何だろう、 この感覚?

我家に こいのぼり が無くて、 「一匹でいいから 買ってくれ~」 と 母親を困らせたことを 思い出しました。 それも 一因かな? と思います。

私の どこかひねくれた 性格は このころ始まったのかも・・・

「春うらら」 うららとは何だ? と思い 調べてみました。

うらら = うららか(麗らか) ; 春の空が晴れて 日影の明るく おだやかなさま(広辞苑)

春のうららの隅田川 が 有名だけど 私は 田山雅充 というシンガーが歌った 「春うらら」 という曲を 思い出します。 今から 30年以上も前に そこそこにヒットした歌ですが 誰か覚えていますか?

興徳寺のお会式名物、「竹の子の煮付け」は 春に掘った竹の子を 茹でて 塩水で密閉し、秋まで保存します。 今年のお会式は 11月13日です。

興徳寺の 「菜の花畑」

今、 竹林は シャガ(著我・莎我)の花の真っ盛り、

小さい頃、 この花を見ても 何も感じなかったのに 最近は 「キレイダナ~ッ!」って思います。

そういえば 小さい頃 この時期になると 不思議に モヤモヤ・いらいら・ムカムカ したものです。

お寺の庭から 村を見渡すと、 菜の花 や レンゲ の畑、

ひばりのさえずり、

水田に 水が張られて かげろうが ゆらゆら・・・

遠くで こいのぼりが ゆらゆら・・・

お日さまは ぽかぽか、 頭は ぼ~っ、

今でも あの情景が 皮膚感覚でくっきりと蘇ってくるのですが、 決して心地よい という感触ではないのです。

あの蒸し暑い夏は とっても 嬉しかった、草いきれの中で 遊びまくっていた、

秋も 枯葉と 藁を焼く煙の匂いとともに 何となくセンチメンタルな気持ちになって これもよかった、

冬も とっても元気だった、

何だろう、 この感覚?

我家に こいのぼり が無くて、 「一匹でいいから 買ってくれ~」 と 母親を困らせたことを 思い出しました。 それも 一因かな? と思います。

私の どこかひねくれた 性格は このころ始まったのかも・・・

「春うらら」 うららとは何だ? と思い 調べてみました。

うらら = うららか(麗らか) ; 春の空が晴れて 日影の明るく おだやかなさま(広辞苑)

春のうららの隅田川 が 有名だけど 私は 田山雅充 というシンガーが歌った 「春うらら」 という曲を 思い出します。 今から 30年以上も前に そこそこにヒットした歌ですが 誰か覚えていますか?

Posted by kotokuji at

17:14

│Comments(0)

2011年04月24日

里山つなぎ隊

興徳寺のすぐ近くにある 「ホールアース自然学校」のスタッフの若者たちとは いつも仲良くさせてもらっていますが 本日は 裏山に植林をしてくれました。

都会の若者に呼びかけ 柚野の里山でのボランティア作業を通して そこに住む人や自然と接してもらおう というプロジェクト、 名づけて 『里山つなぎ隊』

奇妙なネーミングは 要するに「つなぎ」を着て 働くチームのこと? 聞き忘れたけど・・・

本当は 昨日~今日にかけての 1泊2日の企画だったのですが 昨日がどしゃぶりの雨で 急遽 日帰りプラン になりました。

でも本日は 打って変わっての晴天に恵まれ 絶好の作業日和

苗床から 苗を抜いて~運び~山に植える、という一連の作業をこなしました

植えられた ’くぬぎ’の苗、 ここまでで3年です。

この子供たちが 大人になって 「この木はね、お父さんが 植えたんだヨ」と語れる日を想像しただけで 嬉しくなります。

ご苦労様、ありがとうございました。

都会の若者に呼びかけ 柚野の里山でのボランティア作業を通して そこに住む人や自然と接してもらおう というプロジェクト、 名づけて 『里山つなぎ隊』

奇妙なネーミングは 要するに「つなぎ」を着て 働くチームのこと? 聞き忘れたけど・・・

本当は 昨日~今日にかけての 1泊2日の企画だったのですが 昨日がどしゃぶりの雨で 急遽 日帰りプラン になりました。

でも本日は 打って変わっての晴天に恵まれ 絶好の作業日和

苗床から 苗を抜いて~運び~山に植える、という一連の作業をこなしました

植えられた ’くぬぎ’の苗、 ここまでで3年です。

この子供たちが 大人になって 「この木はね、お父さんが 植えたんだヨ」と語れる日を想像しただけで 嬉しくなります。

ご苦労様、ありがとうございました。

Posted by kotokuji at

22:23

│Comments(0)

2011年04月20日

竹の子堀り

花桃 と 菜の花畑

お彼岸が終わって、東北に行って、帰ってきて

何やかやとしているうちに 2度目の東北行きとなり、

もう4月の20日。

お寺の方の仕事(寺務といいます)が かなりたまっているのですが・・・

今日は とってもいい天気。

久しぶりの 竹の子掘り をしました。

釜に お湯を張って 火を焚き点けてから 出発します。

薪(たきぎ)は 書き損じの お塔婆、

以前、若い女の子に見られ

「こんなことして いいんですか~? バチあたりませんか~?」

と 訊かれました。

書き損じ、ですから・・・

それにしても 未だこんなに 失敗するなんて・・・

竹の子 は こんな風に 生えています。

手前にあるのが 竹の子掘り用の 鍬(くわ)

掘ったもの、

これくらいのサイズ が とっても オイシイ。

これを 山の中で 皮を剥いて、 運びます。

バケツ 一杯分くらい掘ったら

戻って・・・

茹でる。

興徳寺の 竹の子 は

アクがないので 真水で 茹でて OK。

お湯から出して そのまま冷まして

流し放しの 水に晒して

小分けして 友人たちに届けます。

毎年の行事(?)ですが

今年は 竹の子の裏年 とか、

市場に出回っているものも 例年の 20%くらいだそうです。

楽しみに 待っている方すべてには 届けられないかもしれません。

本日の 母との会話

3時のコーヒータイム、

「お母ちゃん、コーヒーだよ~」

「マア、何にもしないで 遊んでいるのに 申し訳ないね~」

「年寄りは 遊ぶが仕事だから、 気楽に長生きしてチョ~」

「ホントに気楽なもんだ、 アンタも おじいさんになったら そうしてもらいな、ネッ」

お彼岸が終わって、東北に行って、帰ってきて

何やかやとしているうちに 2度目の東北行きとなり、

もう4月の20日。

お寺の方の仕事(寺務といいます)が かなりたまっているのですが・・・

今日は とってもいい天気。

久しぶりの 竹の子掘り をしました。

釜に お湯を張って 火を焚き点けてから 出発します。

薪(たきぎ)は 書き損じの お塔婆、

以前、若い女の子に見られ

「こんなことして いいんですか~? バチあたりませんか~?」

と 訊かれました。

書き損じ、ですから・・・

それにしても 未だこんなに 失敗するなんて・・・

竹の子 は こんな風に 生えています。

手前にあるのが 竹の子掘り用の 鍬(くわ)

掘ったもの、

これくらいのサイズ が とっても オイシイ。

これを 山の中で 皮を剥いて、 運びます。

バケツ 一杯分くらい掘ったら

戻って・・・

茹でる。

興徳寺の 竹の子 は

アクがないので 真水で 茹でて OK。

お湯から出して そのまま冷まして

流し放しの 水に晒して

小分けして 友人たちに届けます。

毎年の行事(?)ですが

今年は 竹の子の裏年 とか、

市場に出回っているものも 例年の 20%くらいだそうです。

楽しみに 待っている方すべてには 届けられないかもしれません。

本日の 母との会話

3時のコーヒータイム、

「お母ちゃん、コーヒーだよ~」

「マア、何にもしないで 遊んでいるのに 申し訳ないね~」

「年寄りは 遊ぶが仕事だから、 気楽に長生きしてチョ~」

「ホントに気楽なもんだ、 アンタも おじいさんになったら そうしてもらいな、ネッ」

Posted by kotokuji at

20:45

│Comments(0)

2011年04月18日

東松島市より

4月12日、前回お世話になった 避難所の、東松島市コミュニティーセンター(通称コミセン)の 事務所に支援物資をお届けし、 そこに暮らす 懐かしい方々と再会。

「お帰りなさ~い」 と迎えられ、 何となく 照れ臭くもありましたが 「ただいま~」と答えました。

翌日より 2日間、 ボランティア作業。

出発前「道具類で 不足している物は?」 と 問い合わせ ゴムの軍手・カッパ・マスク・手鉤(冷凍マグロを引っ掛けるものですが、ここでは 畳を引っ張るのに使用)を 購入し、ボランティアセンターに お渡ししました。

あれから2週間が経過したけれど、 作業内容は まったく同じ。

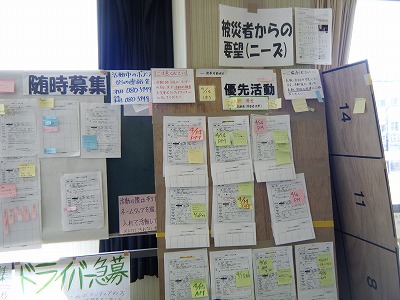

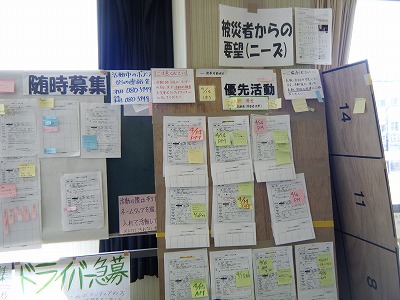

ボランティアセンター内の 仕事の依頼票

ヘドロのかき出し、家具・電化製品、そして畳の撤去、最後に もう一度 畳と床板の間の ヘドロを撤去して、洗う・・・

水道が復旧していれば問題ないのですが、 なければ貴重な ポリタンクの水を 工夫して使います。

仕事は かなり重労働です。

特に 台所は 食器棚・流し台・冷蔵庫などが 折り重なるように倒れこんでいて 足の踏み場もないくらい。

3月11日の午後から 時間が止まったままです。

冷蔵庫の中の材料、炊飯ジャーのご飯、食べ残しの惣菜・・・

異臭を放つ それらをドサドサとゴミ袋に放り投げながら 少し感傷的になりました。

現場への車中

ボランティアの数も増え、特に男子の学生さんも多く、

作業の能率もアップ。

若い彼らにとっても 大変貴重な体験になると思います。

ボランティアセンター前にて 相棒のミキオちゃん。

避難所には 何となく暖かい空気が流れています。

1ケ月経って それなりの 落ち着きと 生活のリズムができたこと。

自衛隊による 朝晩の炊き出し と お風呂のテントも設営されていました。

亡くなられた方(行方不明者) と ここに避難されている方たちの 生死を分けたものは まったく紙一重、

避難するつもりもなかったけど、通りがかりの車に乗せられて・・・ とか たまたま車に乗っていてラジオを聴いて・・・ とか、津波に呑まれて何度も水を呑み もうダメかと思ったとき アパートのベランダに流れ着いた・・・ 等々、

死の淵を垣間見た 同じ被害者同士の 連帯感、 自分より まだまだ可哀想な人がいる、という思いやりの心、

東北の人たちの 優しさと 忍耐強さ を 今回も 強く 意識しました。

ささやかな飲み会

仲良くなった このおばあさん、

地震で投げ出されて骨折し、息子さんの車で

病院に向かう途中で 津波に遭遇、 あわてて高台に逃げたそう。

自宅は 石巻市、

海からは離れているけれど、北上川の畔、逆流した津波で

1階の店舗の部分に 8台の車が流れ込み、

その内2台からは 遺体が発見されたそう。

「津波など考えた事もなかったし、避難する気もなかった、 骨折していなかったら 死んでいたでしょうね」と・・・

「家族が こんなに密度の濃い時間を過ごしたのは 初めて、 今が一番 ドン底だから 後は 上を向いていくだけ」 と明るく話してくれました。

(富士市の恭子さんが 差し入れてくれた Lサイズの下着は このおばあさんに 直接お渡しし、大変に喜ばれました)

満開の 菜の花畠、 富士山が もうちょっと クッキリ出たら 再度 アップします。

「お帰りなさ~い」 と迎えられ、 何となく 照れ臭くもありましたが 「ただいま~」と答えました。

翌日より 2日間、 ボランティア作業。

出発前「道具類で 不足している物は?」 と 問い合わせ ゴムの軍手・カッパ・マスク・手鉤(冷凍マグロを引っ掛けるものですが、ここでは 畳を引っ張るのに使用)を 購入し、ボランティアセンターに お渡ししました。

あれから2週間が経過したけれど、 作業内容は まったく同じ。

ボランティアセンター内の 仕事の依頼票

ヘドロのかき出し、家具・電化製品、そして畳の撤去、最後に もう一度 畳と床板の間の ヘドロを撤去して、洗う・・・

水道が復旧していれば問題ないのですが、 なければ貴重な ポリタンクの水を 工夫して使います。

仕事は かなり重労働です。

特に 台所は 食器棚・流し台・冷蔵庫などが 折り重なるように倒れこんでいて 足の踏み場もないくらい。

3月11日の午後から 時間が止まったままです。

冷蔵庫の中の材料、炊飯ジャーのご飯、食べ残しの惣菜・・・

異臭を放つ それらをドサドサとゴミ袋に放り投げながら 少し感傷的になりました。

現場への車中

ボランティアの数も増え、特に男子の学生さんも多く、

作業の能率もアップ。

若い彼らにとっても 大変貴重な体験になると思います。

ボランティアセンター前にて 相棒のミキオちゃん。

避難所には 何となく暖かい空気が流れています。

1ケ月経って それなりの 落ち着きと 生活のリズムができたこと。

自衛隊による 朝晩の炊き出し と お風呂のテントも設営されていました。

亡くなられた方(行方不明者) と ここに避難されている方たちの 生死を分けたものは まったく紙一重、

避難するつもりもなかったけど、通りがかりの車に乗せられて・・・ とか たまたま車に乗っていてラジオを聴いて・・・ とか、津波に呑まれて何度も水を呑み もうダメかと思ったとき アパートのベランダに流れ着いた・・・ 等々、

死の淵を垣間見た 同じ被害者同士の 連帯感、 自分より まだまだ可哀想な人がいる、という思いやりの心、

東北の人たちの 優しさと 忍耐強さ を 今回も 強く 意識しました。

ささやかな飲み会

仲良くなった このおばあさん、

地震で投げ出されて骨折し、息子さんの車で

病院に向かう途中で 津波に遭遇、 あわてて高台に逃げたそう。

自宅は 石巻市、

海からは離れているけれど、北上川の畔、逆流した津波で

1階の店舗の部分に 8台の車が流れ込み、

その内2台からは 遺体が発見されたそう。

「津波など考えた事もなかったし、避難する気もなかった、 骨折していなかったら 死んでいたでしょうね」と・・・

「家族が こんなに密度の濃い時間を過ごしたのは 初めて、 今が一番 ドン底だから 後は 上を向いていくだけ」 と明るく話してくれました。

(富士市の恭子さんが 差し入れてくれた Lサイズの下着は このおばあさんに 直接お渡しし、大変に喜ばれました)

満開の 菜の花畠、 富士山が もうちょっと クッキリ出たら 再度 アップします。

Posted by kotokuji at

21:46

│Comments(0)

2011年04月15日

帰ってきました

ただ今 帰って来ました。 実りある 4日間でした。

前回同様 救援物資を届け ボランティアをし

そして 今回 加えたもう一つの 目的

被災地をできるだけ訪問し、逝去された方々の霊位に対し 回向供養をさせていただきました。

2週間ぶりの 大曲海岸への直線道路、決壊した堤防を土嚢(どのう)で修復し、ポンプで水が汲み上げられ、道路も復旧しました。

でも 海岸近くは 変わらず、 電気も 水道もなく 復旧の見通しもありません。

東松島市 野蒜(のびる)地区、 捻じ曲げられた 仙石線の線路

同じく東松島市、東名(とうな)地区の海岸、 半島の反対側、野蒜地区からの津波で 防波堤が 背後から破壊され 現在も冠水したまま・・・ おびただしい ゴミが浮いている

今回 どうしても訪ねてみたかったところ。

南三陸町防災対策庁舎跡

遠藤未来さん という女性職員が

津波に襲われるまで「早く逃げてくださーい」

と防災無線放送で住民に避難を呼びかけた・・・

あの場所で お経をあげたい、

と思いました。

海岸に面した 全てが流された。

そして 北上川を逆流した津波によって全校児童108人のうち74名がが死亡・行方不明となった

宮城県石巻市立大川小学校。

石巻市日和山より。

ボランティア活動のことや 今回感じたことは 次回に 紹介します。

明日は 法事が 2つ、 いきなり 坊さんモード。

帰ってきて 母に

「お母ちゃんが ショートステイに行って 少しガマンしてくれたおかげで、東北のおばあさんの お手伝いをすることができました。ありがとう」 と言ったら 「ご苦労様でした、 いいことしたね。」 と言ってくれました。

すべてに 感謝・感謝!です。

前回同様 救援物資を届け ボランティアをし

そして 今回 加えたもう一つの 目的

被災地をできるだけ訪問し、逝去された方々の霊位に対し 回向供養をさせていただきました。

2週間ぶりの 大曲海岸への直線道路、決壊した堤防を土嚢(どのう)で修復し、ポンプで水が汲み上げられ、道路も復旧しました。

でも 海岸近くは 変わらず、 電気も 水道もなく 復旧の見通しもありません。

東松島市 野蒜(のびる)地区、 捻じ曲げられた 仙石線の線路

同じく東松島市、東名(とうな)地区の海岸、 半島の反対側、野蒜地区からの津波で 防波堤が 背後から破壊され 現在も冠水したまま・・・ おびただしい ゴミが浮いている

今回 どうしても訪ねてみたかったところ。

南三陸町防災対策庁舎跡

遠藤未来さん という女性職員が

津波に襲われるまで「早く逃げてくださーい」

と防災無線放送で住民に避難を呼びかけた・・・

あの場所で お経をあげたい、

と思いました。

海岸に面した 全てが流された。

そして 北上川を逆流した津波によって全校児童108人のうち74名がが死亡・行方不明となった

宮城県石巻市立大川小学校。

石巻市日和山より。

ボランティア活動のことや 今回感じたことは 次回に 紹介します。

明日は 法事が 2つ、 いきなり 坊さんモード。

帰ってきて 母に

「お母ちゃんが ショートステイに行って 少しガマンしてくれたおかげで、東北のおばあさんの お手伝いをすることができました。ありがとう」 と言ったら 「ご苦労様でした、 いいことしたね。」 と言ってくれました。

すべてに 感謝・感謝!です。

Posted by kotokuji at

21:34

│Comments(0)

2011年04月11日

旬!

興徳寺の裏山、すみれの花咲く斜面、

”わらび”が密生しています。

今が 旬!

摘み始めたら 腰を伸ばすことが できないほど ビッシリと生えていて・・・

摘んでも 摘んでも 出てきます。

かなり丁寧に摘んだつもりでも クルッと振り返れば そこに5本も10本も生えているのです。

瞬間に伸びるのか? と思ってしまいます。

庫裏の すぐ裏、 サンダル履きでも行けるような所ですが・・・

小一時間で これくらい採れます。

”竹の子” も 例年より ずっと遅れていて

やっと 初物。

今年は 裏年(うらどし=不作の年) だそうです。

最後に 今年見納めの 桜。

(6日に撮影したものです)

予定通り 明朝 4時に出発します。

このブログを見て 多くの方が 現金や 品物を届けてくださいました。 まさに 感謝・感激! です。

皆に共通しているのは 「義援金を送っても どこにいってしまうのか見えないので、 こんな形で協力できることが 嬉しい」 という言葉。

この暖かい気持ちを そのまま 被災地の方々に届けます。

元気で 行って来ます。 報告、待っててください。

”わらび”が密生しています。

今が 旬!

摘み始めたら 腰を伸ばすことが できないほど ビッシリと生えていて・・・

摘んでも 摘んでも 出てきます。

かなり丁寧に摘んだつもりでも クルッと振り返れば そこに5本も10本も生えているのです。

瞬間に伸びるのか? と思ってしまいます。

庫裏の すぐ裏、 サンダル履きでも行けるような所ですが・・・

小一時間で これくらい採れます。

”竹の子” も 例年より ずっと遅れていて

やっと 初物。

今年は 裏年(うらどし=不作の年) だそうです。

最後に 今年見納めの 桜。

(6日に撮影したものです)

予定通り 明朝 4時に出発します。

このブログを見て 多くの方が 現金や 品物を届けてくださいました。 まさに 感謝・感激! です。

皆に共通しているのは 「義援金を送っても どこにいってしまうのか見えないので、 こんな形で協力できることが 嬉しい」 という言葉。

この暖かい気持ちを そのまま 被災地の方々に届けます。

元気で 行って来ます。 報告、待っててください。

Posted by kotokuji at

19:02

│Comments(0)

2011年04月08日

ひとりひとりにできること

昨日の夕刻、玄関に一人の女の方が立たれ

「朱印をお願いできますか」 との依頼。

朱印帳とは、社寺を訪れて、そこでもらう朱印をおした帳面(和帳)のこと。 朱印をおし、そこに墨字(筆)で文字を入れます。 興徳寺は 日蓮宗のお寺ですから 首題(南無妙法蓮華経の文字) を 真ん中に、お寺の名前と 日付、お経の一節などを 書き添えます。

ここまでは 普通のことですが

この方の曰く 「今、自分に何ができるかを考えて、新しいご朱印帳で お寺を一軒一軒廻り、大震災被災者の ご回向と祈願を始めました」 と。

差し出された ご朱印帳を開いてみると、数日前に 身延をスタートし、いくつかの お寺の 朱印が押され、 どのページにも 「為 東日本大震災逝去者追善菩提」 等の文字が 添えられていました。

「今 私たち 一人ひとりが できることをやってみよう!」 という キャンペーンがありましたが、 「そうか こんな方法もあったんだ」 と 何だか嬉しくなり、気持ちを込めて 揮毫させていただきました。

はにかみながら 差し出された お布施の 300円は 「義援金」として 使わせていただきます。

桜が 満開。

1昨日~昨日はとっても良い天気で

たくさんの カメラマンや お花見の方で賑わいました。

第二駐車場も 一杯の車。

明日は雨の予想。

今年の 「桜と富士山」 は これで見納めでしょうか?

母のショートステイがとれたので、来週の火曜日(12日)より 4日間、 東松島市へ ボランティアに行ってきます。 前回同様、 肌着等を 持って行こうと思います。 協力していただける方、お願いします。

Posted by kotokuji at

21:13

│Comments(0)

2011年04月05日

桜が見ごろです

4月3日(日) 「花まつり」。

とっても、肌寒い日でした。

楽しいイベントを伴わない法要に 果たしてどれくらいの方が来てくださるかなぁ~ と、

それでも 本堂に50席ばかりの椅子を並べておいたのですが 60人を超える方が来てくださり、嬉しかったです。

法話では 宮城県でのボランティア活動の写真を見ていただきながら この災害を どうとらえたらいいだろうか? について 私の思いを話させていただきました。

今回のことを「天罰」と発言した 政治家がおりました。 後に 謝罪し、撤回いたしましたが 甚だ 軽率であったと思います。 東北の方たちが 天の意に背くことをして、それで罰を受けた、 などとは とても考えられないし、 被災者の方たちを 深く傷つける言葉であったと思います。

ただ 私は 彼の真意というものは あるところで 理解できる。

私は これを 日本人全体に与えられた 仏さまからの試練、と捉えたいと思います。

日本全体が、あるいは世界が、どこか間違った方向に進もうとしている、それが 政治の力で修正できなくなっている 今、 必要なこととして 与えられた、と思いたいのです。

私は 仏さまの存在を信じていますし、すべての現象に偶然はない、と思っていますし、

仏さまは 決してイジワルやイヤガラセはしない、と思うからです。

自然をねじ伏せることなどはできない、と解った。 原発も要らない。

過ぎてしまったことはアキラメ、 反省はしても 後悔はせず、 希望だけに生きること。

思いやりの心と 知恵を寄せ合い 正しい価値観が 日本中に拡がったとき この国は 間違いなく救われると思います。

法話に続いて

声楽家 諏訪部絵美さんの アカペラ独唱、

曲は「アメージンググレイス」。

澄んだ歌声に

少々重たくなっていた心を 洗っていただきました。

嬉しい話が ひとつ。

1昨年の 興徳寺花まつりで 知り合ったカップルが 1週間前に結婚式を挙げ、参詣してくれたので 皆に紹介させていただきました。

金澤武史君と 珠美さん。

これから 興徳寺が 縁結びのお寺となりますように・・・

さてさて 興徳寺の桜は 今が見ごろ。

九州の友人 光森さんが 富士山と桜を 楽しみに 昨日まで2泊してくれたのですが 桜は咲いても お山は ずっと雲の中、

それが 本日は 雲ひとつない晴天に恵まれ 境内は 多くのカメラマンで賑わいました。

今年から 下に駐車場を作ったので 写真を撮る方は ここに駐車してください、と看板を 置きました。

上の駐車場に 何十台の車が入ると 撮影場所をめぐって よくトラブルがおきていたし、 やはり 上は 檀家さんとか お参詣の方のために 確保してあげたい、と思うからです。 でもそれを無視して 「自分だけは いいだろう」 と車で登って来る方がいます。

その心が今の日本をダメにしている、と私は言いたいのです。

何十人というカメラマンの中を私が 歩いても 挨拶をされる方は 本当に稀です。

そういう時は 私の方から声をかけるようにしていますが それでも 無視されることもある。

私の格好からみて 住職であることは 想像できると思うのですが・・・

そのちょっとした 心の通い合いが 今の日本を 救うのだ! と言いたいのです。

興徳寺の桜、

これから1週間くらいで すべてが満開となるでしょう。

今週中は お天気もよさそうです。

どうぞ お出かけください。

とっても、肌寒い日でした。

楽しいイベントを伴わない法要に 果たしてどれくらいの方が来てくださるかなぁ~ と、

それでも 本堂に50席ばかりの椅子を並べておいたのですが 60人を超える方が来てくださり、嬉しかったです。

法話では 宮城県でのボランティア活動の写真を見ていただきながら この災害を どうとらえたらいいだろうか? について 私の思いを話させていただきました。

今回のことを「天罰」と発言した 政治家がおりました。 後に 謝罪し、撤回いたしましたが 甚だ 軽率であったと思います。 東北の方たちが 天の意に背くことをして、それで罰を受けた、 などとは とても考えられないし、 被災者の方たちを 深く傷つける言葉であったと思います。

ただ 私は 彼の真意というものは あるところで 理解できる。

私は これを 日本人全体に与えられた 仏さまからの試練、と捉えたいと思います。

日本全体が、あるいは世界が、どこか間違った方向に進もうとしている、それが 政治の力で修正できなくなっている 今、 必要なこととして 与えられた、と思いたいのです。

私は 仏さまの存在を信じていますし、すべての現象に偶然はない、と思っていますし、

仏さまは 決してイジワルやイヤガラセはしない、と思うからです。

自然をねじ伏せることなどはできない、と解った。 原発も要らない。

過ぎてしまったことはアキラメ、 反省はしても 後悔はせず、 希望だけに生きること。

思いやりの心と 知恵を寄せ合い 正しい価値観が 日本中に拡がったとき この国は 間違いなく救われると思います。

法話に続いて

声楽家 諏訪部絵美さんの アカペラ独唱、

曲は「アメージンググレイス」。

澄んだ歌声に

少々重たくなっていた心を 洗っていただきました。

嬉しい話が ひとつ。

1昨年の 興徳寺花まつりで 知り合ったカップルが 1週間前に結婚式を挙げ、参詣してくれたので 皆に紹介させていただきました。

金澤武史君と 珠美さん。

これから 興徳寺が 縁結びのお寺となりますように・・・

さてさて 興徳寺の桜は 今が見ごろ。

九州の友人 光森さんが 富士山と桜を 楽しみに 昨日まで2泊してくれたのですが 桜は咲いても お山は ずっと雲の中、

それが 本日は 雲ひとつない晴天に恵まれ 境内は 多くのカメラマンで賑わいました。

今年から 下に駐車場を作ったので 写真を撮る方は ここに駐車してください、と看板を 置きました。

上の駐車場に 何十台の車が入ると 撮影場所をめぐって よくトラブルがおきていたし、 やはり 上は 檀家さんとか お参詣の方のために 確保してあげたい、と思うからです。 でもそれを無視して 「自分だけは いいだろう」 と車で登って来る方がいます。

その心が今の日本をダメにしている、と私は言いたいのです。

何十人というカメラマンの中を私が 歩いても 挨拶をされる方は 本当に稀です。

そういう時は 私の方から声をかけるようにしていますが それでも 無視されることもある。

私の格好からみて 住職であることは 想像できると思うのですが・・・

そのちょっとした 心の通い合いが 今の日本を 救うのだ! と言いたいのです。

興徳寺の桜、

これから1週間くらいで すべてが満開となるでしょう。

今週中は お天気もよさそうです。

どうぞ お出かけください。

Posted by kotokuji at

20:19

│Comments(0)

2011年04月01日

行ってきました

昨夜、宮城県東松島市より 戻ってきました。

以下、 そのレポートです。

3月29日、朝4時 出発。

ミキオちゃんこと 高瀬幹雄君と お嬢さんの 理絵ちゃん(大学4年生) と 私の 3名、

ミキオちゃんの ワゴン車に 満載の下着と 我々の食料、寝袋、それに帰りのガソリン等 で 座るスペースを確保するのが やっとの状態でした。

目的地、東松島市大曲小学校避難所 には 13時に到着、 途中 冠水していて 一般道を迂回した部分もありましたが 600kmを9時間は まずまずのペースであったと思います。(ミキオちゃんには 往復の全行程を運転してもらい 本当にお疲れ様でした)

大曲小学校は 海から2km、1階は冠水し 未だヘドロが堆積していました。ここは当初、700人が避難しておりましたが 現在は300人、 新学期の準備を控えた学校側との 調整があるようでした。

2階の本部を訪ね そこで働くボランティアの方たちに 協力してもらって すべての救援物資を運び入れ、無事お渡しすることができました。 震災後20日を経過し、食料・水等は、行き渡っているようですが 下着に関しては 今まで支援がなかったそうで 大変に喜ばれました。

学校の前から 海方向に広大な水田が広がっています。 その何十haという規模の水田が、冠水し まるで湖のよう(冠水規模は200ha)。

津波が 川を逆流し 堤防が決壊、 併せて 地盤が沈下したことによるものだそうですが 道路の先は湖に消え 根元からなぎ倒された電柱が 津波の破壊力のすさまじさを 示しています。

市のボランティアセンターにて ボランティアの登録をし、その夜は 車中泊を覚悟しておりましたが 市役所のはからいで 避難所に 寝かせてもらえることになりました。

東松島市コミュニティセンター(通称コミセン)、約250名の方が、 ホールや通路にビッシリと 起居しています。 そんな中で 3名分のスペースを作っていただき、 さらに 被災者の方から 段ボールなども提供していただき まったく恐縮してしまいました。

「お互いさまだから」と、 私たちは 何も困っていないのに・・・

でも、その夜は大変に冷え込んで 車は凍ってバリバリに・・・

足を延ばして、暖かく休ませていただいたこと 本当にありがたかったです。 それに加えて、何よりも よかったことは、被災者の方から直接 お話を聴くことができたことでした。

床上浸水した家で 寒さに震えながら2昼夜を過ごし 自衛隊のゴムボートで救出された方、

造船所のドックで1万トンの貨物船を建造中に いきなり船が浮かび上がり 沖に流されて、1昼夜漂流した後に ヘリで救出された方、

親子3人がバラバラになり ようやく再会できた家族、しかし おばあちゃんは 腕を骨折しているのですが 痛み止めを2日分与えらたのみでギブスの処置もされていない・・・ 「他にもっと重症の方がいるから」と・・・

3ケ月前に嫁いだ娘さんが 海の近くに住む、舅さんを助けるため わざわざ赴いて そこで波に呑まれた話、 この方は40kmほど離れた町にいて、娘さんの消息を訪ねて通ってきていたのですが ガソリンが 手に入らず ここでお世話になっているとのこと、 「誰かと一緒に いたほうが 気が休まるし、 ここ2~3日かなぁ~ 笑いが戻ったのは・・・」 と 小さく笑ってくれました。 娘さんが保育園の頃に 離婚をし、以来、男手一つで育ててきた とのこと・・・

今回被災された 何十万人という方々の それぞれに 悲しいドラマがある、 ということを 改めて知らされました。

翌日は、 ボランティア作業に。

被災された方々の要請に基づいて 市がボランティアを派遣します。 午前と午後 2軒のお宅を 6~7名のチームで伺いました。

どちらも 一人暮らしの お年寄りの家で、水に浸かった 畳・家具・電化製品等を撤去するという作業でした。

水を吸った畳の重さ、 大人が3人がかりで やっとでした。

そして ヘドロ・・・ 田んぼの泥の臭いでもなく 海水の臭いでもない 何ともいえない悪臭を放つ、ヘドロが 床上、床下に堆積しています。 驚いたことに 畳の下、床との間にも ベッタリ・・・ それらを角スコップを使って 撤去し、最後に水をかけて デッキブラシで 洗いました。

泥まみれ・・・

全身の力を込めて 物を動かすことなど 久しくやったことがなかったので 筋肉の痛みと 肉体労働の爽快感が残りました。

つくづく思ったこと、

東北の人たちの やさしさ、忍耐強さ、

3週間も経てば 苛立ちや イザコザもあるだろうに 声を荒げるような人を見かけませんでした。

皆がそれぞれの立場をわきまえながら 他人に気を遣っています。

信号のない交差点でも お互いに譲り合い、クラクションを鳴らすこともない。

避難所に暮らす人々の 被害の状況もさまざまで 家も財産もすべて流出して 着のみ着のまま避難した人もいるし ここに起居しながら 昼は家に戻って片付けをしている人もいます。

仮設住宅に 入居できるまでの期間、 人によっては 半年~1年をここで暮らすとしたら、 これからは プライバシーの確保とか 洗濯のできる環境とか、食事のバランスとか お風呂だとか より質の高い 援助が求められます。 私たちは それに対して どう関わっていけるのか?

状況は刻々と変化しています。 これからの 救援物資は 必要なところに 必要なものを 必要なだけ届ける、というキメ細やかさが必要とされます。 今なら 時間的・体力的に許せる人なら 是非、ボランティアに参加してみることを勧めます。

避難所に暮らす人々に 共通して流れているものは 失ったものについては「仕方がない」という アキラメの気持ち、 そして これからのことについては 「ガンバロウ!」という希望、 助けに行ったはずの私たちが 逆に大きな勇気と感動と 学びをいただきました。

これからも 共に歩いてゆきたい、と思います。

ようやく咲き始めた桜が 迎えてくれました。 例年より1週間遅れです。

以下、 そのレポートです。

3月29日、朝4時 出発。

ミキオちゃんこと 高瀬幹雄君と お嬢さんの 理絵ちゃん(大学4年生) と 私の 3名、

ミキオちゃんの ワゴン車に 満載の下着と 我々の食料、寝袋、それに帰りのガソリン等 で 座るスペースを確保するのが やっとの状態でした。

目的地、東松島市大曲小学校避難所 には 13時に到着、 途中 冠水していて 一般道を迂回した部分もありましたが 600kmを9時間は まずまずのペースであったと思います。(ミキオちゃんには 往復の全行程を運転してもらい 本当にお疲れ様でした)

大曲小学校は 海から2km、1階は冠水し 未だヘドロが堆積していました。ここは当初、700人が避難しておりましたが 現在は300人、 新学期の準備を控えた学校側との 調整があるようでした。

2階の本部を訪ね そこで働くボランティアの方たちに 協力してもらって すべての救援物資を運び入れ、無事お渡しすることができました。 震災後20日を経過し、食料・水等は、行き渡っているようですが 下着に関しては 今まで支援がなかったそうで 大変に喜ばれました。

学校の前から 海方向に広大な水田が広がっています。 その何十haという規模の水田が、冠水し まるで湖のよう(冠水規模は200ha)。

津波が 川を逆流し 堤防が決壊、 併せて 地盤が沈下したことによるものだそうですが 道路の先は湖に消え 根元からなぎ倒された電柱が 津波の破壊力のすさまじさを 示しています。

市のボランティアセンターにて ボランティアの登録をし、その夜は 車中泊を覚悟しておりましたが 市役所のはからいで 避難所に 寝かせてもらえることになりました。

東松島市コミュニティセンター(通称コミセン)、約250名の方が、 ホールや通路にビッシリと 起居しています。 そんな中で 3名分のスペースを作っていただき、 さらに 被災者の方から 段ボールなども提供していただき まったく恐縮してしまいました。

「お互いさまだから」と、 私たちは 何も困っていないのに・・・

でも、その夜は大変に冷え込んで 車は凍ってバリバリに・・・

足を延ばして、暖かく休ませていただいたこと 本当にありがたかったです。 それに加えて、何よりも よかったことは、被災者の方から直接 お話を聴くことができたことでした。

床上浸水した家で 寒さに震えながら2昼夜を過ごし 自衛隊のゴムボートで救出された方、

造船所のドックで1万トンの貨物船を建造中に いきなり船が浮かび上がり 沖に流されて、1昼夜漂流した後に ヘリで救出された方、

親子3人がバラバラになり ようやく再会できた家族、しかし おばあちゃんは 腕を骨折しているのですが 痛み止めを2日分与えらたのみでギブスの処置もされていない・・・ 「他にもっと重症の方がいるから」と・・・

3ケ月前に嫁いだ娘さんが 海の近くに住む、舅さんを助けるため わざわざ赴いて そこで波に呑まれた話、 この方は40kmほど離れた町にいて、娘さんの消息を訪ねて通ってきていたのですが ガソリンが 手に入らず ここでお世話になっているとのこと、 「誰かと一緒に いたほうが 気が休まるし、 ここ2~3日かなぁ~ 笑いが戻ったのは・・・」 と 小さく笑ってくれました。 娘さんが保育園の頃に 離婚をし、以来、男手一つで育ててきた とのこと・・・

今回被災された 何十万人という方々の それぞれに 悲しいドラマがある、 ということを 改めて知らされました。

翌日は、 ボランティア作業に。

被災された方々の要請に基づいて 市がボランティアを派遣します。 午前と午後 2軒のお宅を 6~7名のチームで伺いました。

どちらも 一人暮らしの お年寄りの家で、水に浸かった 畳・家具・電化製品等を撤去するという作業でした。

水を吸った畳の重さ、 大人が3人がかりで やっとでした。

そして ヘドロ・・・ 田んぼの泥の臭いでもなく 海水の臭いでもない 何ともいえない悪臭を放つ、ヘドロが 床上、床下に堆積しています。 驚いたことに 畳の下、床との間にも ベッタリ・・・ それらを角スコップを使って 撤去し、最後に水をかけて デッキブラシで 洗いました。

泥まみれ・・・

全身の力を込めて 物を動かすことなど 久しくやったことがなかったので 筋肉の痛みと 肉体労働の爽快感が残りました。

つくづく思ったこと、

東北の人たちの やさしさ、忍耐強さ、

3週間も経てば 苛立ちや イザコザもあるだろうに 声を荒げるような人を見かけませんでした。

皆がそれぞれの立場をわきまえながら 他人に気を遣っています。

信号のない交差点でも お互いに譲り合い、クラクションを鳴らすこともない。

避難所に暮らす人々の 被害の状況もさまざまで 家も財産もすべて流出して 着のみ着のまま避難した人もいるし ここに起居しながら 昼は家に戻って片付けをしている人もいます。

仮設住宅に 入居できるまでの期間、 人によっては 半年~1年をここで暮らすとしたら、 これからは プライバシーの確保とか 洗濯のできる環境とか、食事のバランスとか お風呂だとか より質の高い 援助が求められます。 私たちは それに対して どう関わっていけるのか?

状況は刻々と変化しています。 これからの 救援物資は 必要なところに 必要なものを 必要なだけ届ける、というキメ細やかさが必要とされます。 今なら 時間的・体力的に許せる人なら 是非、ボランティアに参加してみることを勧めます。

避難所に暮らす人々に 共通して流れているものは 失ったものについては「仕方がない」という アキラメの気持ち、 そして これからのことについては 「ガンバロウ!」という希望、 助けに行ったはずの私たちが 逆に大きな勇気と感動と 学びをいただきました。

これからも 共に歩いてゆきたい、と思います。

ようやく咲き始めた桜が 迎えてくれました。 例年より1週間遅れです。

Posted by kotokuji at

19:40

│Comments(0)