2016年12月29日

年の瀬に

「最近 ブログ更新されませんね~、2日に一遍チエックしてるんですよ~」と、昨日出会ったファン(?)の女の子(??)が・・・

葬儀のため暮れのお経廻りの終了が遅れ、やっと終わったと思ったらまた葬儀、年賀状を作成して発送して、とこの時期はいつもこんな感じですが今年はとくに慌ただしい。

振り返ってみれば、よい一年でありました。

《本堂耐震・改修工事》

念願の本堂の改修工事に着工し、工事も順調に進んでいます。

上が40年前、下が最近のもの。 ムカシの本堂の屋根がとても短かかった。

興徳寺の本堂は 築後360余年を誇る歴史的建造物です。

160年前、元の本堂が火事で焼失して他のお寺のお堂(その時点で築後200年の建物)を解体して移築したものです。

お堂ですから(本堂としては)とても小さかったのですが、38年前、改修工事が行われて今の大きさになりました。

ですがそれでも狭い、のです。 椅子を隙間なくならべて80席がやっとです。

「拡張したい」との思いは、住職就任当時からずっとあったのですが、昨年初め檀家総代さんに思いを伝え、役員会での承認も得られ、今年に入って檀家さんに発表、寄付をお願いし、9割以上の方が協力を申し出てくれ、それも5年間の分割の提案をできれば1回でと、恐る恐る申し出たところ、ほとんどの方が同意してくれ、着工に踏み切ることができました。

耐震工事という明確な主旨があって、協力が得られたかと思いますが、本当にありがたいことでした。

外廊下に屋根をかけました。 廊下を内側に取り込むことによって本堂の幅が広がりました。

本堂後ろに位牌堂を増設しました。 現在の本堂奥にある位牌堂をここに移転し、その分本堂の奥行が広がります。

本堂への廊下を拡幅し、車椅子用のスロープを作っています。

来年の夏ごろには 完成の見込みです。

《七五三》

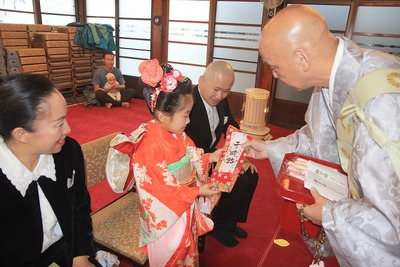

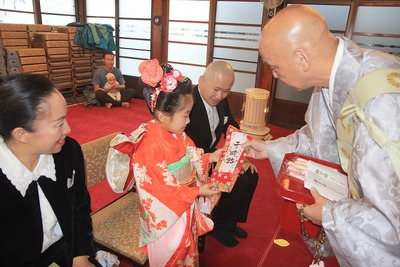

お寺の在り方についても、生まれてから生を終え、そしてその先まで、ずっと関わる存在でありたい、と思っておりますが、今年は「宮参り(寺参り)」と「七五三」が実現しました。

芹澤結衣(ゆい)ちゃん七歳のここまでの成長を感謝し、今後ともにお守りください、というセレモニーです。

「千歳飴」

《里山復活》

「YUNOどんぐりの会」での山づくりも順調で、今年も「第7回植樹祭」を開催することができました。

何よりも嬉しいのは、地元の小中学生たちに、“美しい村”を作っていきたい、と言う意識が育ってきていることです。

発表会のテーマによく取り上げられ、植樹だけではなく山の整備をしたいと作業を申し込んでくれたり、と少しづつではありますが着実にこの運動が根づいていることが感じられ、本当に嬉しく思います。

私は出家した時から「明日死んでもイイ」と思いながら今を生きていますが、「できれば後30年生きたい」と思うようになりました。

それはこの山が完成するのが30年後だからなのですが、運動を始めて7年経つのに後23年と言わず、いつまでも後30年!です。

それが自身の中では矛盾しないところがまたイイと思っています。

ブラジルに行ってこれたこともヨカッタし・・

母が90才を迎えてくれたことも、嬉しいことでした。

《冬至》

冬至の夜、ふっと気がついて 懐中電灯持って、柚子を採ってきました。

柚子湯です。 母がことのほか喜んでくれました。

後2日で、今年も終わりです。 親戚の葬儀が明日の昼から執り行われるため、30日恒例の「餅つき」は31日となりました。

終わって、年越しそば食べて、「除夜の唱題行」で年を越すことになります。

最後まであわただしい一年ですが、 よき一年でありました。

それでは皆様 よいお年をお迎えください。

葬儀のため暮れのお経廻りの終了が遅れ、やっと終わったと思ったらまた葬儀、年賀状を作成して発送して、とこの時期はいつもこんな感じですが今年はとくに慌ただしい。

振り返ってみれば、よい一年でありました。

《本堂耐震・改修工事》

念願の本堂の改修工事に着工し、工事も順調に進んでいます。

上が40年前、下が最近のもの。 ムカシの本堂の屋根がとても短かかった。

興徳寺の本堂は 築後360余年を誇る歴史的建造物です。

160年前、元の本堂が火事で焼失して他のお寺のお堂(その時点で築後200年の建物)を解体して移築したものです。

お堂ですから(本堂としては)とても小さかったのですが、38年前、改修工事が行われて今の大きさになりました。

ですがそれでも狭い、のです。 椅子を隙間なくならべて80席がやっとです。

「拡張したい」との思いは、住職就任当時からずっとあったのですが、昨年初め檀家総代さんに思いを伝え、役員会での承認も得られ、今年に入って檀家さんに発表、寄付をお願いし、9割以上の方が協力を申し出てくれ、それも5年間の分割の提案をできれば1回でと、恐る恐る申し出たところ、ほとんどの方が同意してくれ、着工に踏み切ることができました。

耐震工事という明確な主旨があって、協力が得られたかと思いますが、本当にありがたいことでした。

外廊下に屋根をかけました。 廊下を内側に取り込むことによって本堂の幅が広がりました。

本堂後ろに位牌堂を増設しました。 現在の本堂奥にある位牌堂をここに移転し、その分本堂の奥行が広がります。

本堂への廊下を拡幅し、車椅子用のスロープを作っています。

来年の夏ごろには 完成の見込みです。

《七五三》

お寺の在り方についても、生まれてから生を終え、そしてその先まで、ずっと関わる存在でありたい、と思っておりますが、今年は「宮参り(寺参り)」と「七五三」が実現しました。

芹澤結衣(ゆい)ちゃん七歳のここまでの成長を感謝し、今後ともにお守りください、というセレモニーです。

「千歳飴」

《里山復活》

「YUNOどんぐりの会」での山づくりも順調で、今年も「第7回植樹祭」を開催することができました。

何よりも嬉しいのは、地元の小中学生たちに、“美しい村”を作っていきたい、と言う意識が育ってきていることです。

発表会のテーマによく取り上げられ、植樹だけではなく山の整備をしたいと作業を申し込んでくれたり、と少しづつではありますが着実にこの運動が根づいていることが感じられ、本当に嬉しく思います。

私は出家した時から「明日死んでもイイ」と思いながら今を生きていますが、「できれば後30年生きたい」と思うようになりました。

それはこの山が完成するのが30年後だからなのですが、運動を始めて7年経つのに後23年と言わず、いつまでも後30年!です。

それが自身の中では矛盾しないところがまたイイと思っています。

ブラジルに行ってこれたこともヨカッタし・・

母が90才を迎えてくれたことも、嬉しいことでした。

《冬至》

冬至の夜、ふっと気がついて 懐中電灯持って、柚子を採ってきました。

柚子湯です。 母がことのほか喜んでくれました。

後2日で、今年も終わりです。 親戚の葬儀が明日の昼から執り行われるため、30日恒例の「餅つき」は31日となりました。

終わって、年越しそば食べて、「除夜の唱題行」で年を越すことになります。

最後まであわただしい一年ですが、 よき一年でありました。

それでは皆様 よいお年をお迎えください。

Posted by kotokuji at

16:44

│Comments(0)

2016年12月05日

里帰り

オーストラリアの長男(=拓朗)家族がやって来て、12日間滞在しました。

期間中、拓朗の柔道の先生ジェイコブ(ポーランド人)と奥さん(中国人)のアイビーもやって来て、2泊3日。

まるで国際合宿所のようでした。

最初の子(慎悟=昨年の1月1日生まれ)も随分大きくなって、ワンパク坊主の風貌です。

下の子(慧美=今年の6月生まれ)とは初対面ですが、目がクリクリと可愛らしい。

拓朗とアリソン(嫁)はともに39歳、歳をとってからできた子どもということもあるのか、(外国という)生活環境なのか、はてまた彼らの性格なのか、二人とも子どもを怒らない、 ちょっと大きな声でたしなめる程度です。

大らかというか、辛抱強いというか・・・ またそのせいなのか分かりませんが、子どももヒステリックな行動をとることもなく、よく落ち着いています。

食事は息子が作ります。

「何で?」と嫁に聞いたら、「拓朗の方がずっと上手で、みんなも嬉しい」と答えた。

冗談交じりに 「そもそも日本の嫁というものは・・・」と一席ぶったら、ある日、拓朗がにやにやしながら「きょうはアリソンがお昼ご飯作るだって」・・・

果たして、その結果はというと、「そりゃ拓朗が作った方が、みんなが嬉しい」という言葉そのもの。

驚くのは、息子がキッチンに立っている間、妻はその近くで腰掛けて分厚い本を読んでいる、「何の本だい? 面白いかい?」と聞くと、本の内容を説明してくれて「とってもオモシロイ、もうちょっとで読み終わる」と嬉しそうに言う。

「こんな風に子育てができたらいいね~」と最初は少々呆れていた小姑(私の妹)たちがつぶやいた・・・

少し時間があれば すぐに家族で散歩に行ってしまいます。

「外人さんが乳母車押して歩いてたもんで、誰かと思ったらお寺の嫁っ子だってじゃん」と かなり遠くの檀家さんが・・・

3輪の不思議なベビーカーで、慎悟を座らせて、下にすっぽり慧美が入るようにできています。

ある日、出かけて帰ったら彼らの姿が見えません。 まっ暗になってからニコニコしながら戻ってきました。

私のロードバイク(自転車)とベビーカーを積んで、近くの田貫湖(たぬきこ)へ行き、一人がベビーカーを押して、一人が自転車に乗り、自転車が一周すると交代して、結局周囲4kmの湖をベビーカーが1周する間に自転車はそれぞれに2周づつ走ることができたそう・・・ 「とってもキレイだった」と嫁が嬉しそうに話していました。

彼らの滞在期間中、私は お葬式が2回立て続けに発生し、植樹祭もあったし、他のお寺への出仕がたまたまいくつか予定に入っていたりで、どこへも連れて行けず、ちょっと申し訳ない思いもあったのですが、嫁がこんなメッセージを残してくれました(若い頃、英語教師として1年間、日本に滞在したこともあって、そこそこの日本語能力があります)。

充分にリラックスしてくれたようで、何よりでした。

12月2日、始発の新幹線で山のような荷物とともに、帰国しました。 彼らの行動を見ていると、子ども連れというハンデを感じさせず、大したもんだと思ったのですが、「本当はバリかフィリピンの島で1週間くらい滞在したかったけど、今回は諦めたヨ」と・・・ 道理で日本滞在が長かったのか、と納得。

息子の里帰り中、ブラジルから持ち帰った妻の遺骨を、元のお骨に戻しました。

ブラジルで火葬したので、容器も変わっていますが、何よりもお骨がほとんどパウダー状です。

これで妻も里帰り。

彼らを駅に送って、そのまま 師走のお経廻りに突入です。

期間中、拓朗の柔道の先生ジェイコブ(ポーランド人)と奥さん(中国人)のアイビーもやって来て、2泊3日。

まるで国際合宿所のようでした。

最初の子(慎悟=昨年の1月1日生まれ)も随分大きくなって、ワンパク坊主の風貌です。

下の子(慧美=今年の6月生まれ)とは初対面ですが、目がクリクリと可愛らしい。

拓朗とアリソン(嫁)はともに39歳、歳をとってからできた子どもということもあるのか、(外国という)生活環境なのか、はてまた彼らの性格なのか、二人とも子どもを怒らない、 ちょっと大きな声でたしなめる程度です。

大らかというか、辛抱強いというか・・・ またそのせいなのか分かりませんが、子どももヒステリックな行動をとることもなく、よく落ち着いています。

食事は息子が作ります。

「何で?」と嫁に聞いたら、「拓朗の方がずっと上手で、みんなも嬉しい」と答えた。

冗談交じりに 「そもそも日本の嫁というものは・・・」と一席ぶったら、ある日、拓朗がにやにやしながら「きょうはアリソンがお昼ご飯作るだって」・・・

果たして、その結果はというと、「そりゃ拓朗が作った方が、みんなが嬉しい」という言葉そのもの。

驚くのは、息子がキッチンに立っている間、妻はその近くで腰掛けて分厚い本を読んでいる、「何の本だい? 面白いかい?」と聞くと、本の内容を説明してくれて「とってもオモシロイ、もうちょっとで読み終わる」と嬉しそうに言う。

「こんな風に子育てができたらいいね~」と最初は少々呆れていた小姑(私の妹)たちがつぶやいた・・・

少し時間があれば すぐに家族で散歩に行ってしまいます。

「外人さんが乳母車押して歩いてたもんで、誰かと思ったらお寺の嫁っ子だってじゃん」と かなり遠くの檀家さんが・・・

3輪の不思議なベビーカーで、慎悟を座らせて、下にすっぽり慧美が入るようにできています。

ある日、出かけて帰ったら彼らの姿が見えません。 まっ暗になってからニコニコしながら戻ってきました。

私のロードバイク(自転車)とベビーカーを積んで、近くの田貫湖(たぬきこ)へ行き、一人がベビーカーを押して、一人が自転車に乗り、自転車が一周すると交代して、結局周囲4kmの湖をベビーカーが1周する間に自転車はそれぞれに2周づつ走ることができたそう・・・ 「とってもキレイだった」と嫁が嬉しそうに話していました。

彼らの滞在期間中、私は お葬式が2回立て続けに発生し、植樹祭もあったし、他のお寺への出仕がたまたまいくつか予定に入っていたりで、どこへも連れて行けず、ちょっと申し訳ない思いもあったのですが、嫁がこんなメッセージを残してくれました(若い頃、英語教師として1年間、日本に滞在したこともあって、そこそこの日本語能力があります)。

充分にリラックスしてくれたようで、何よりでした。

12月2日、始発の新幹線で山のような荷物とともに、帰国しました。 彼らの行動を見ていると、子ども連れというハンデを感じさせず、大したもんだと思ったのですが、「本当はバリかフィリピンの島で1週間くらい滞在したかったけど、今回は諦めたヨ」と・・・ 道理で日本滞在が長かったのか、と納得。

息子の里帰り中、ブラジルから持ち帰った妻の遺骨を、元のお骨に戻しました。

ブラジルで火葬したので、容器も変わっていますが、何よりもお骨がほとんどパウダー状です。

これで妻も里帰り。

彼らを駅に送って、そのまま 師走のお経廻りに突入です。

Posted by kotokuji at

21:36

│Comments(0)