2012年12月30日

年の終わりの 鏡餅

毎年 12月30日は 「お餅つき」です。

雨が 降っていたので ガレージで行いました。

前夜 準備しておいた25kgのもち米を 計8臼で・・・

書き損じの 卒塔婆を 細く割って燃料に、

今年も こんなにたくさんの 卒塔婆を

失敗したのかと・・・

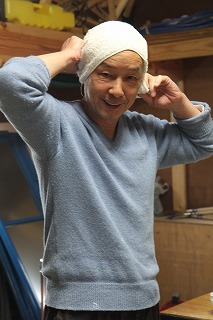

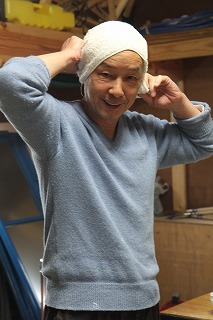

搗き手は 義弟タカシちゃんです

私も 搗(つ)きます。

最初に

こねる・・・

こねる・・・

こねる・・・

これが

傍で見ているより

よほど 重労働

でも ここを

しっかりやらないと

きめ細かな餅は

できない

おしゃまな サクラ も

手返し の お手伝い

美味い餅は 搗き手 と 手返しの

絶妙な コンビネーションから

生まれる

子どもたちが 大福餅や イチゴ大福を 作る

最後に 搗きたてを 皆で いただきます。

大根おろし+納豆、 小豆の餡+きな粉 などが オススメで

「オイシ~イッ!」 「ウッメ~~!」と まさに シアワセな ひととき・・・

二日酔いや その他の理由で 参加できなかった若者を除いて 十数名でした。

ところで お正月用の鏡餅 ですが、

丸めて しばらくすると 自らの重さで ダラ~ッと伸びて イメージより ずっと 扁平な形になってしまいます。

ところが 業者さんの 作るものは コンモリと 盛り上がっていて とても形がいい、

「どうしたら そんな風にできるんですか?」 と尋ねると、 丸める時に 扇風機の風を当てて盛り上げた形のまま 表面を短時間で硬化させてしまうこと、と教えてくれました。

他に どんぶりなどの 型に入れて 固めるという方法も いいのでは?と思い、 その両方を試すことにして 準備しました。

型から外しても 裾が広がらないよう 折った半紙で バンドを作り 留めておく、

ほんの思いつきですが 創意工夫も怠らず・・・

結果として プロの作品には 及ばないけれど そこそこに いいものが できた、と 自画自賛、

後 2つ寝ると お正月、

明日は 最後のお掃除をして お飾りや 注連縄を飾り、 年越しの唱題行の準備と 書初めのための稽古と 新年初法要の準備、 卒塔婆書きもあるし、お年玉や お年賀を用意したり、 それに おせちの 下ごしらえ・・・

黒豆は 調味料を溶かし込んだ熱湯に 一晩つけ置き、明朝 煮ます。

やり残したことが あろうがなかろうが 確実に お正月は来る、

後1日、できるだけのことをやってみます。

私にとって 平成24年も スバラシキ年! でありました。

それでは皆様 「よい お年を!」

雨が 降っていたので ガレージで行いました。

前夜 準備しておいた25kgのもち米を 計8臼で・・・

書き損じの 卒塔婆を 細く割って燃料に、

今年も こんなにたくさんの 卒塔婆を

失敗したのかと・・・

搗き手は 義弟タカシちゃんです

私も 搗(つ)きます。

最初に

こねる・・・

こねる・・・

こねる・・・

これが

傍で見ているより

よほど 重労働

でも ここを

しっかりやらないと

きめ細かな餅は

できない

おしゃまな サクラ も

手返し の お手伝い

美味い餅は 搗き手 と 手返しの

絶妙な コンビネーションから

生まれる

子どもたちが 大福餅や イチゴ大福を 作る

最後に 搗きたてを 皆で いただきます。

大根おろし+納豆、 小豆の餡+きな粉 などが オススメで

「オイシ~イッ!」 「ウッメ~~!」と まさに シアワセな ひととき・・・

二日酔いや その他の理由で 参加できなかった若者を除いて 十数名でした。

ところで お正月用の鏡餅 ですが、

丸めて しばらくすると 自らの重さで ダラ~ッと伸びて イメージより ずっと 扁平な形になってしまいます。

ところが 業者さんの 作るものは コンモリと 盛り上がっていて とても形がいい、

「どうしたら そんな風にできるんですか?」 と尋ねると、 丸める時に 扇風機の風を当てて盛り上げた形のまま 表面を短時間で硬化させてしまうこと、と教えてくれました。

他に どんぶりなどの 型に入れて 固めるという方法も いいのでは?と思い、 その両方を試すことにして 準備しました。

型から外しても 裾が広がらないよう 折った半紙で バンドを作り 留めておく、

ほんの思いつきですが 創意工夫も怠らず・・・

結果として プロの作品には 及ばないけれど そこそこに いいものが できた、と 自画自賛、

後 2つ寝ると お正月、

明日は 最後のお掃除をして お飾りや 注連縄を飾り、 年越しの唱題行の準備と 書初めのための稽古と 新年初法要の準備、 卒塔婆書きもあるし、お年玉や お年賀を用意したり、 それに おせちの 下ごしらえ・・・

黒豆は 調味料を溶かし込んだ熱湯に 一晩つけ置き、明朝 煮ます。

やり残したことが あろうがなかろうが 確実に お正月は来る、

後1日、できるだけのことをやってみます。

私にとって 平成24年も スバラシキ年! でありました。

それでは皆様 「よい お年を!」

Posted by kotokuji at

20:55

│Comments(0)

2012年12月24日

石巻にて

先週の月曜日(17日)朝3時、予定通り 東北に向けて 出発しました。

東松島市~石巻市の 現状を見て、 夕刻、 南三陸町の 宿泊先に向かっていたところに 檀家さんの訃報が入り、 急遽 Uターンしてもらって石巻駅へ、 仙台まで どうやって 行ったらいいんだろうと 思っていたのですが、なんと ノンストップの直行電車があって そこから新幹線を乗り継いで 深夜に到着、 石巻から我家まで 5時間ちょっとでした。

スゴイ時代です。

南三陸町での ボランティアはできませんでしたが 日帰り強行軍の 報告を いたします。

津波のあとも生々しい墓地に 真新しい墓石が ビッシリと・・・

この12月1日から 念願の再オープンを果たした 『カキ小屋』、

嬉しくって 昼飯は ここで決まり! 「焼きがき」 は生まれて初めての体験です。

相棒 ミキオちゃんと

今回 同行してくれた

静岡の ノザワさん

一人前 小バケツに一杯で

1500円、 感激!でした。

ジューシイで

とっても美味!

ここの海で 採れた カキ、

復興のシンボルです。

ガレキは かなり片付いていて 荒野に 解体を待つ家が ポツンポツンと・・・

かつては 家が 建ち並んでいた

住宅街跡

海水浴客で にぎわった

仙石線 野蒜駅

2015年中に

全線開通とのことですが・・・

目的の ひとつが お知り合いになった 被災者の方々を 訪ねること。

仮設住宅も 2年目の冬を迎える。

キッチン兼居間

他に小さな部屋が二つだけ、

とにかく 狭い

この杉山家は お母さんと 20代の男の子と 女の子の三人暮らし

避難所から 移った当初は そりゃ嬉しかったでしょう、

着の身着のまま 所持品とて何もない

でも 夏が過ぎ 冬が過ぎて 3人分の生活のための 荷物は どんどん増える、 押入れはない、布団は二つ折りのまま・・・

夏は暑く、冬は寒い、 この生活が いつまで続くことやら・・・

でも 不安というなら そんなことよりも 何よりも 収入がないこと、

彼女の場合は 転職先が決まったばかりの会社が 被災し、結局 失業保険すらなく、 わずかばかりの 義援金で 生活してきましたが それすら底をつき・・・

当たり前のことですが 被災者のレベルは 一様ではなく 二年近くの時間が経過した今も 状況は ほとんど変わっていない、と実感しました。 行政も 民間ボランティアも それぞれに 努力されていることと思いますが 「復興」 ということは 雇用を生み出していくことなのだ と 痛感しました。

帰って 通夜~葬儀を勤め、 ほっとする間もなく 別の檀家さんの 訃報が入り、 その葬儀が 昨日でした。

結局 13日で 終了するはずだった 暮のお経廻り、は 3件の お葬式で 大幅にずれ込み、明日 やっと終了の見込み、

今年も 残すところ 1週間、 年賀状が まだ 手付かず状態です。

東松島市~石巻市の 現状を見て、 夕刻、 南三陸町の 宿泊先に向かっていたところに 檀家さんの訃報が入り、 急遽 Uターンしてもらって石巻駅へ、 仙台まで どうやって 行ったらいいんだろうと 思っていたのですが、なんと ノンストップの直行電車があって そこから新幹線を乗り継いで 深夜に到着、 石巻から我家まで 5時間ちょっとでした。

スゴイ時代です。

南三陸町での ボランティアはできませんでしたが 日帰り強行軍の 報告を いたします。

津波のあとも生々しい墓地に 真新しい墓石が ビッシリと・・・

この12月1日から 念願の再オープンを果たした 『カキ小屋』、

嬉しくって 昼飯は ここで決まり! 「焼きがき」 は生まれて初めての体験です。

相棒 ミキオちゃんと

今回 同行してくれた

静岡の ノザワさん

一人前 小バケツに一杯で

1500円、 感激!でした。

ジューシイで

とっても美味!

ここの海で 採れた カキ、

復興のシンボルです。

ガレキは かなり片付いていて 荒野に 解体を待つ家が ポツンポツンと・・・

かつては 家が 建ち並んでいた

住宅街跡

海水浴客で にぎわった

仙石線 野蒜駅

2015年中に

全線開通とのことですが・・・

目的の ひとつが お知り合いになった 被災者の方々を 訪ねること。

仮設住宅も 2年目の冬を迎える。

キッチン兼居間

他に小さな部屋が二つだけ、

とにかく 狭い

この杉山家は お母さんと 20代の男の子と 女の子の三人暮らし

避難所から 移った当初は そりゃ嬉しかったでしょう、

着の身着のまま 所持品とて何もない

でも 夏が過ぎ 冬が過ぎて 3人分の生活のための 荷物は どんどん増える、 押入れはない、布団は二つ折りのまま・・・

夏は暑く、冬は寒い、 この生活が いつまで続くことやら・・・

でも 不安というなら そんなことよりも 何よりも 収入がないこと、

彼女の場合は 転職先が決まったばかりの会社が 被災し、結局 失業保険すらなく、 わずかばかりの 義援金で 生活してきましたが それすら底をつき・・・

当たり前のことですが 被災者のレベルは 一様ではなく 二年近くの時間が経過した今も 状況は ほとんど変わっていない、と実感しました。 行政も 民間ボランティアも それぞれに 努力されていることと思いますが 「復興」 ということは 雇用を生み出していくことなのだ と 痛感しました。

帰って 通夜~葬儀を勤め、 ほっとする間もなく 別の檀家さんの 訃報が入り、 その葬儀が 昨日でした。

結局 13日で 終了するはずだった 暮のお経廻り、は 3件の お葬式で 大幅にずれ込み、明日 やっと終了の見込み、

今年も 残すところ 1週間、 年賀状が まだ 手付かず状態です。

Posted by kotokuji at

21:56

│Comments(0)

2012年12月16日

ていねいな生き方

お葬式が入って 予定では終わっているはずの 暮のお経廻りに 本日も・・・

ブログの更新の遅れた理由も ついで お察しください・・

亡くなられたのは98歳の長老ですが 農家の惣領として 物心ついたときから 今年の夏まで じつに90年間を 土とともに 過ごしました。 「名もない 百姓のオヤジですが 偉大なる オヤジでありました」 と 通夜法要で・・・

こんなエピソードを 紹介しました。

「武夫さんは “道具は命だ”と言って とても大事にされたそうです。 一日の作業が終わると、必ず すべての道具をきれいに水洗いし 所定の位置に収める。 それは 父親から 叩き込まれたそうです。 施主であります 息子さんの哲男さんも そのように教えられ 実行しています。 一見何でもないことのようですが 実はこの さもないような平凡なことを やり続けた人こそ “偉大な人” と称されるのに ふさわしい、と思えます」

(朝の お勤めを 終えて

本堂の廊下から・・・)

東の空に 細い 三日月、

桜の枯枝のシルエット

それは それは

息を呑むような 美しさ、

カメラを取りに すっ飛んで

慌てて三脚をセットしましたが、

暗いのと、

寒いのと

慌てているのとが 重なって

やっと収めた ワンショット、

この後

一気に明るくなって

しまいました

私の母は お風呂に入るとき 脱衣所で 脱いだ洗濯物を 軽く畳んで バケツに入れます。

それは 多分 幼い頃にしつけられたことなのでしょう。

86歳、認知症の今も 変わりません。

私が そのことに気がついたのは つい最近のこと・・・

そして 自分が それを実行するまでに また 少しの時間を要しました。

自分が洗う・他人が洗う に関係なく、 いつも そうすること、

それは ていねいな生き方、の証、だと気づかされたのです。

今まで 放り投げていた 洗濯物を 私も 畳んで入れるようになりました。

亡くなられた 武夫さんが 明日使う道具を きれいに ていねいに 洗っていたように・・・

「ていねいな生き方」、 ズボラな私の もっとも 不得手なことですが 心がけてゆきたい、と思います。

明日から 東北へ 行って来ます。 出発は 朝3時だそう。 早く支度をして 寝なくっちゃ・・・

ブログの更新の遅れた理由も ついで お察しください・・

亡くなられたのは98歳の長老ですが 農家の惣領として 物心ついたときから 今年の夏まで じつに90年間を 土とともに 過ごしました。 「名もない 百姓のオヤジですが 偉大なる オヤジでありました」 と 通夜法要で・・・

こんなエピソードを 紹介しました。

「武夫さんは “道具は命だ”と言って とても大事にされたそうです。 一日の作業が終わると、必ず すべての道具をきれいに水洗いし 所定の位置に収める。 それは 父親から 叩き込まれたそうです。 施主であります 息子さんの哲男さんも そのように教えられ 実行しています。 一見何でもないことのようですが 実はこの さもないような平凡なことを やり続けた人こそ “偉大な人” と称されるのに ふさわしい、と思えます」

(朝の お勤めを 終えて

本堂の廊下から・・・)

東の空に 細い 三日月、

桜の枯枝のシルエット

それは それは

息を呑むような 美しさ、

カメラを取りに すっ飛んで

慌てて三脚をセットしましたが、

暗いのと、

寒いのと

慌てているのとが 重なって

やっと収めた ワンショット、

この後

一気に明るくなって

しまいました

私の母は お風呂に入るとき 脱衣所で 脱いだ洗濯物を 軽く畳んで バケツに入れます。

それは 多分 幼い頃にしつけられたことなのでしょう。

86歳、認知症の今も 変わりません。

私が そのことに気がついたのは つい最近のこと・・・

そして 自分が それを実行するまでに また 少しの時間を要しました。

自分が洗う・他人が洗う に関係なく、 いつも そうすること、

それは ていねいな生き方、の証、だと気づかされたのです。

今まで 放り投げていた 洗濯物を 私も 畳んで入れるようになりました。

亡くなられた 武夫さんが 明日使う道具を きれいに ていねいに 洗っていたように・・・

「ていねいな生き方」、 ズボラな私の もっとも 不得手なことですが 心がけてゆきたい、と思います。

明日から 東北へ 行って来ます。 出発は 朝3時だそう。 早く支度をして 寝なくっちゃ・・・

Posted by kotokuji at

19:40

│Comments(0)

2012年12月06日

遊び心

紅葉の季節も そろそろ終わりです。

今年の初め 本堂裏の大きな樅(もみ)の木を 伐採しました。

その裏に 立派な モミジの木が 隠れていることを 発見したからです。

左側の 大きな木が モミの木

右が モミジの木。

レッカー車を 使っての かなり大がかりな 仕事となりましたが、 その甲斐あって・・・

「こんな 立派な モミジが あったんだ~」と 来る人の目を 楽しませてくれます。

”モミジ” といえば 思い出すこと、

20年も前 ブラジルの 私に 母が カセットテープを 送ってくれました。

クラッシックの ヴァイオリンの曲を 私の弟に頼んで ダビングしたものでしたが、

「包装紙は 庭のモミジをコピイしたものです」 と添え書きが・・・

その頃 珍しかった カラーコピイ機が

興徳寺にあったってことにも

驚きましたが

何よりも

母のセンスの良さと

可愛らしさに

ちょっと 感動!

庭のモミジを カラーコピイしたのは 母の ” 遊び心”

それに刺激されて 私の ”遊び心” に 火が点いた・・・

モミジの 万華鏡 仕立て

ガラス板 に白い紙を置いて その上に3枚のCDケースを立て 下から ライトを当てて 撮影しました。

ありあわせの材料で あれこれと・・・・ 時の経つのを 忘れてしまいます。

”遊び心” いくつになっても 持ち合わせていたい心 です。

暮のお経廻り 1週間が過ぎ、 ちょうど折り返点です。

17日から 今年最後の 東北へ行くつもりです。

*『紙上法話』 と 『住職のひとり言』 UPしました。

今年の初め 本堂裏の大きな樅(もみ)の木を 伐採しました。

その裏に 立派な モミジの木が 隠れていることを 発見したからです。

左側の 大きな木が モミの木

右が モミジの木。

レッカー車を 使っての かなり大がかりな 仕事となりましたが、 その甲斐あって・・・

「こんな 立派な モミジが あったんだ~」と 来る人の目を 楽しませてくれます。

”モミジ” といえば 思い出すこと、

20年も前 ブラジルの 私に 母が カセットテープを 送ってくれました。

クラッシックの ヴァイオリンの曲を 私の弟に頼んで ダビングしたものでしたが、

「包装紙は 庭のモミジをコピイしたものです」 と添え書きが・・・

その頃 珍しかった カラーコピイ機が

興徳寺にあったってことにも

驚きましたが

何よりも

母のセンスの良さと

可愛らしさに

ちょっと 感動!

庭のモミジを カラーコピイしたのは 母の ” 遊び心”

それに刺激されて 私の ”遊び心” に 火が点いた・・・

モミジの 万華鏡 仕立て

ガラス板 に白い紙を置いて その上に3枚のCDケースを立て 下から ライトを当てて 撮影しました。

ありあわせの材料で あれこれと・・・・ 時の経つのを 忘れてしまいます。

”遊び心” いくつになっても 持ち合わせていたい心 です。

暮のお経廻り 1週間が過ぎ、 ちょうど折り返点です。

17日から 今年最後の 東北へ行くつもりです。

*『紙上法話』 と 『住職のひとり言』 UPしました。

Posted by kotokuji at

21:49

│Comments(0)

2012年12月01日

山に子ども散る

「YUNOどんぐりの会 第二回植樹祭」 晴天に恵まれ 無事 終了いたしました。

開会式

子供たちと スタッフ

事務局長と 会長

『これから 20年、30年たって

君たちが

お父さん お母さんになったとき

きれいになった 山に

子どもを連れてきて

「お父さんが 植えた木だよ」

「お母さんが

小学生のとき 植えたのヨ」

と教えてあげてください』

出発

山に 子ども散る

山肌に点々と拡がる子どもたち、 まるで散りばめられた宝石のよう・・・

用意してきた 木札をつける

ひとりひとりの名前と それぞれのメッセージが込められている・・・

閉会式

この日の 参加者。

児童101名、 先生7名、

そしてスタッフ39名、 予定日が変更になって 参加できなくなった スタッフも多く、少々 心配いたしましたが よく これだけの方が 来てくださったもの、と 心より感謝申し上げます。

初めて 参加した スタッフが こんなことを言っていました。

「子どもって 今もムカシも まったく 同じなんだ、ってことが 分かって それが 嬉しかった・・・ 子どもたちが 目いっぱい喜びを表現してくれたけど もっと嬉しかったのは 大人の方・・・」

前夜、 雨が降りだして 少しヤキモキしましたが、 朝は スッキリと上がって、 富士山が 顔を出して くれました。

*一昨日より 暮のお経廻り開始、 いよいよ ”師走” に 突入です。

開会式

子供たちと スタッフ

事務局長と 会長

『これから 20年、30年たって

君たちが

お父さん お母さんになったとき

きれいになった 山に

子どもを連れてきて

「お父さんが 植えた木だよ」

「お母さんが

小学生のとき 植えたのヨ」

と教えてあげてください』

出発

山に 子ども散る

山肌に点々と拡がる子どもたち、 まるで散りばめられた宝石のよう・・・

用意してきた 木札をつける

ひとりひとりの名前と それぞれのメッセージが込められている・・・

閉会式

この日の 参加者。

児童101名、 先生7名、

そしてスタッフ39名、 予定日が変更になって 参加できなくなった スタッフも多く、少々 心配いたしましたが よく これだけの方が 来てくださったもの、と 心より感謝申し上げます。

初めて 参加した スタッフが こんなことを言っていました。

「子どもって 今もムカシも まったく 同じなんだ、ってことが 分かって それが 嬉しかった・・・ 子どもたちが 目いっぱい喜びを表現してくれたけど もっと嬉しかったのは 大人の方・・・」

前夜、 雨が降りだして 少しヤキモキしましたが、 朝は スッキリと上がって、 富士山が 顔を出して くれました。

*一昨日より 暮のお経廻り開始、 いよいよ ”師走” に 突入です。

Posted by kotokuji at

19:57

│Comments(0)